Лазарь Модель: Юрий Тынянов — Основоположник жанра исторического романа в СССР

…Как всегда вмешался «маэстро» случай. Тот самый, под который маскируется госпожа Судьба.

Из воспоминаний Корнея Ивановича Чуковского (они относятся к 1924 г.):

«…Одно ленинградское издательство, функционировавшее под загадочным и звонким названием “Кубуч”, вздумало издавать детские книжки – для среднего и старшего возраста – и поручило мне наладить это дело. В план издательства я самовольно включил и маленькую тыняновскую книжку о Кюхле – не больше пяти листов. Предполагалась серия биографий. Когда я пришел к Юрию Николаевичу и стал упрашивать его, чтобы он написал эту книжку, он согласился с большой неохотой, и, кажется, если бы не бедность, угнетавшая его тогда особенно тяжко, он ни за что не взялся бы за такую работу, которая отвлекала его от научных занятий…

…Я хорошо помню свое изумление, когда он принес мне объемистую рукопись “Кюхли”… Все главы, за исключением двух-трех, были написаны им прямо набело и поразительно быстро. Он почти не справлялся с архивами, так как все они были у него в голове. Своим творческим воображением он задолго до написания книжки пережил всю жизнь Кюхельбекера, как свою собственную, органически вжился в эту эпоху, усвоил себе ее стиль, ее язык, ее нравы, и ему не стоило ни малейших усилий заносить на бумагу те картины и образы, которые с юности стали как бы частью его бытия…

Но что было делать с издательством? Ведь оно заказало Тынянову тощую книжку – вернее, популярную брошюру, а получило великолепный роман, чудотворно воссоздающий эпоху и ее лучших людей – Пушкина, Дельвига, Ермолова, Грибоедова, Рылеева, Пущина, – классический роман и по своей насыщенной теме, и по четкой легкости рисунка, и по стройному изяществу всей композиции, и по добротности словесной фактуры, и по богатству душевных тональностей, и по той прекрасной, мудрой, очень непростой простоте, в которой нет ничего упрощенческого и которая свойственна лишь великим произведениям искусства.

Как виноватые пришли мы в “Кубуч”… Но тут случилось чудо, почти небывалое в тогдашней издательской практике. Один из главарей “Кубуча”… сделался таким страстным приверженцем “Кюхли”, что героически отстоял его перед синклитом издательства…

…Тотчас же после появления в печати “Кюхля” сделался раз и навсегда любимейшей книгой и старых и малых советских людей, от двенадцати лет до восьмидесяти…»

Литературное произведение на историческую тему невольно (порой «подспудно») вызывает вопрос, понравилось ли бы написанное тому или тем, о ком данное творение, кого давно уже нет в живых, однако, жив их Дух. Историческая проза Тынянова изначально вызывала те же вопросы. Но вот, что об этом думал всё тот же Корней Чуковский:

«Это книга во славу русской культуры, ибо в ней, как ни в одной из наших исторических книг, воспроизведена духовная атмосфера той высокой эпохи. Здесь была сила Тынянова -– в изображении одухотворенных людей высокой культуры; и мне всегда думалось, как были бы рады и Кюхельбекер, и Рылеев, и Дельвиг, и каждый из братьев Бестужевых водиться с ним, и беседовать с ним, и смеяться его эпиграммам, каламбурам, гротескам».

К Юрию Тынянову, написавшему позже не одно историческое произведение о русской классике, относились по-разному. Любопытен такой случай.

На его роман «Смерть Вазир-Мухтара» о последнем годе жизни А.С. Грибоедова, вышедшем в 1927 году, было много положительных откликов. Среди «рецензентов» оказался и мэтр отечественной литературы – писатель Алексей Толстой.

– Какой стиль! – сказал он Тынянову при встрече. – А?!

При этом известный своей неприязнью к евреям Толстой придал своему голосу характерное звучание.

– Вы, совершенно правы, ваше сиятельство! – ответил Тынянов, «осадив» на место «бывшего» графа.

В этом небольшом диалоге, где, как в капле воды, отразился целый океан, можно увидеть и целую разнообразную гамму (палитру) литературы после революционного периода, ощутить все противоречия в ней, как по тематике, так и в среде самих писателей (личностные отношения), почувствовать, увидеть краем глаза борьбу «именитых» и менее обласканных властью писателей за место под солнцем. Правда, лично к Тынянову всё это не относилось, ему это было не свойственно.

Тут было любопытно другое: кто из литераторов, какую для себя выбирал тему в «писанине» у писателей или в «сочинительстве» у поэтов в это время? Кто-то из них начинал писать «на потребу дня», кто-то оставался верен себе. Подумать над этим, проанализировать, очень интересно.

Так, скажем, тот же Алексей Толстой, будучи большим писателем и одновременно представителем древнего дворянского рода, стал писать то, что было надо советской власти. Были и другие, кто начал делать также.

Тынянов этого делать не стал. Но было удивительно не столько это, сколько то, почему он, будучи евреем, будучи воспитанным в небедной еврейской семье, увлёкся темой декабристов, увлёкся Грибоедовым, Пушкиным, почему его увлекла историческая тема литературы серебряного века? Вот уж поистине загадка души и судьбы человека.

Родился Юрий Николаевич Тынянов в 1894 году в городе Режице Витебской губернии. Его родителями были: врач Тынянов Насон Аркадьевич и мать, совладелица кожевенного завода, Софья Борисовна (урожденная Сора-Хася Эпштейн).

В детстве мальчика обучали ивриту, который ему не слишком понравился. По крайней мере, об обучении того времени, он вспоминал так: «В семь лет – горловая древнееврейская грамота, – не похожая на человеческий язык».

В 1912 году он с серебряной медалью окончил Псковскую гимназию. После гимназии поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который успешно окончил в 1919 году, и был оставлен при кафедре русской словесности.

Жить было трудно, впрочем, как всем после революции. Помимо работы на кафедре, он зарабатывал переводами с французского, подрабатывал чтением лекций в Доме искусств и Доме информации, вёл курс по истории русской поэзии XVIII-XX вв.

Писательская деятельность началась с романа «Кюхля» о Кюхельбекере – декабристе и лицейском товарище Пушкина. Началась случайно (правда, бывает ли что случайно в нашей жизни?), Тынянову заказали написать маленькую брошюру на эту тему, о чём и рассказывал Корней Чуковский, в результате получился всеобъемлющей роман. Так состоялась основная тема его творчества.

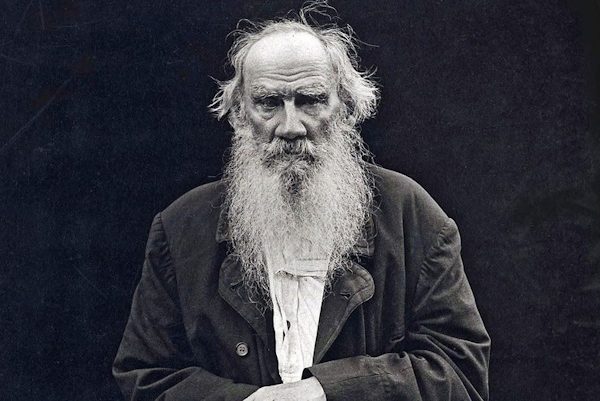

Заниматься историей, изучать исторические события, совсем непросто. Человек, занимающийся этим, невольно погружается в «иную эпоху», живёт там. Знавшие Юрия Тынянова лично, говорили, что он даже внешне походил на личностей того времени, о которых писал. Он был красив собой, с пронзительным взглядом, подвижен и очень талантлив.

После «Кюхли» последовал роман «Смерть Вазир-Мухтара» о Грибоедове, который был более зрелым и отличался другой, «особой» стилистикой написания. Позже появились рассказы, повести «Подпоручик Киже», «Восковая персона» и многое другое.

Произведения Тынянова охватывали период эпохи царствования Павла I, Петра I, Николая I. Критики считали, что в его творчестве исторический стиль написания сочетается с тонким пародированием «социологической прозы», которая была свойственна советской литературе 20-х – 30-х годов. Однако главным был не стиль, а уникальное содержание.

Надо сказать, что отношение к исторической прозе Тынянова было далеко не простым со стороны критиков и литераторов СССР. Его упрекали в отсутствие оптимизма героев его произведений: Грибоедова, Чаадаева, Пушкина. Никого не волновало, какой, в принципе, мог быть оптимизм у Грибоедова, поехавшего в Персию в тяжёлый период, Чаадаева, которому Пушкин писал «не пропадёт ваш скорбный труд…», у самого Пушкина, которого не жаловали при Дворе? В новой стране Советов нужно было жить с оптимизмом, с радостью в ожидании великих перемен, независимо ни от чего.

Не оказалось «оптимизма» и в известной повести Тынянова «Поручик Киже». Сюжетом её послужили анекдоты времен царствования Павла I. В этом произведении писатель воссоединил истории поручика Синюхаева, которого ошибочно записали умершим и таковым себя ощутившим, и «подпоручика Киже». После сей метаморфозы «фантом» начал новую жизнь, продолжив любопытнейшее существование. Повесть хорошо показывала, как во все времена бумага была сильнее человека, и это описание не слишком пришлось по душе возникшей советской бюрократии.

Почему с придирками и недоверием относились к прозе Тынянова объяснял Б.М. Эйхенбаум:

«Исчерпанность темы “интеллигенция и революция”, была вызвана тем, что главное в теме – признает ли интеллигенция революцию – было разными способами уже решено… Революция (как вооруженный переворот) начинает замещаться в его книгах государством, возникшим вследствие победы революции. <…> Проблемы государственности приобрели в эти годы важнейшее значение в общественном сознании, а стало быть, и в литературе. Тынянов создал образ “истории” – без биографии, без героя…»

Особый резонанс и споры вызвала опубликованная в 1931 году Тыняновым повесть «Восковая персона». Это произведение, сомкнувшее в себе воедино и историческую прозу, и «метафизический» жанр, не понравилось ни профессиональным историкам, ни тем, кто себя считал истинным «метафизиком». Метафизики говорили, что это – историческая проза, а историки, что это – «метафизика».

В повести сошлось воедино «живое», «вещное» и «мёртвое», шло столкновение человека и вещи (той, что в названии). В конце же произведения слились воедино механическая фигура умершего императора Петра Великого и его Дух. Слияние в единое целое отразилось в гневном жесте, который почудился разворовывающим «гнездо» и дело Петрово «птенцам».

«Живое», «вещное», «мёртвое» – отражали бытовые формы и иллюзии жизни. Всё это одновременно существует в обществе, государстве и жизни обычных людей.

Неожиданную «трактовку» сюжет повести получил на Западе. Там посчитали это намёком на нахождение Владимира Ильича Ленина в Мавзолее, где он уже лежал. Писатель В.А. Каверин назвал «Восковую персону» «самой современной книгой» Тынянова..

В последние годы жизни Тынянов работал над романом «Пушкин», который остался незаконченным. В этом неоконченном произведении, как и в некоторых своих научно-публицистических работах на ту же тему, кроме привычного исторического вектора, была предпринята попытка разобраться с тайной любовью великого поэта, о которой никто не знал.

Маленький отрывок из романа, чтобы стало ясно, о чём идет речь:

«Шел Крым, важное и запретное место родной державы. Из Керчи, громкой и хлопотливой, приехали в Кафу, уже принявшую самолюбивое имя Феодосии. Вечер падал слышный и явный в Кафе Темнота и теплота были весомы и зримы. Мимо крымских берегов поехали в Юрзуф, где ждал их генерал Раевский с малыми дочками. Ночью на фрегате, легком и быстрокрылом, который величали «Русалкой», он и писал элегию. Ночь здесь падала весомо и зримо. Он видел крымский берег. Тополи, виноградники, осанистые лавры и кипарисы, стройней которых не бывает в мире ничего, провожали их. Берега шли близко – и он вспомнил наполеоновское издание о Крыме, как смотрела его Катерина Андреевна, смотрела вместе с ним, и как он не мог и не хотел отделаться от мысли, что встретит ее там. Он все вспомнил, вспомнил не туманно, не издали, а просто увидел ее здесь, в каюте этого фрегата, невдалеке от лавров и кипарисов, шедших по берегам с ними вместе. Он помнил, как хотел пасть к ее ногам тогда и как это осталось с ним навсегда. Теперь, ночью, под звездами, крупными и осязаемыми, не в силах более унять это видение, на которое был обречен навсегда, он здесь пал на колени перед нею. Имя Катерины Андреевны никто не потревожит; спросят годы его безумной любви и, точно узнав, что она была вдвое старше его, махнут рукой, особенно если это будет женский вопрос, – в вопросе о годах они неумолимы. Красота? Но здесь на помощь придет сама Катерина Андреевна – скромность ее души уже давно непонятна. Она не имеет портретов. Так началась его высылка.

Он был обречен на эту любовь, бывшую безумием. Он знал, что – слава богу! – никто ни слова о ней не скажет. Слава богу! Хотя его первая вспышка, безумная, мальчишеская, идущая на смешную неудачу, эта вспышка, с детскими слезами, вдруг хлынувшими из глаз, неудержимыми, которые все умные запомнят, простая, детская выходка, что она имела общего с этими ранами, глубокими ранами любви? Все это и была она. Умным глазам были милы его стихи, она их знала, любила. Она их понимала, знала весь их ход, несбывшиеся, забытые им потом намерения. И смеялась над его дуэлями, как над мальчишеством. Он писал эту элегию как последнее, что предстояло сказать. Ничего другого он не скажет. Ни о ком другом, ни о чем другом. И то, что это было последним, делало каждое слово правдой. Элегия была заклинанием. Он смело мог писать всю правду, спокойствие Катерины Андреевны было нерушимо. Все же он напишет Левушке, чтоб послал печатать без подписи. В поэзии, как в бою, не нужно имя. Он знал: когда будет писать о ней, свидетелем всегда будет ночная мгла или, как теперь, – угрюмое море. И эта его любовь, – которую излечить было невозможно, которая была с ним всегда, напоминала только рану, рану, которую лучше всего знал старый Раевский, любивший своего лекаря за то, что тот не тешит его надеждами на исцеление. И знает, когда к погоде рана занывает. Выше голову, ровней дыханье Жизнь идет, как стих. Но прежних сердца ран, / Глубоких ран любви, ничто не излечило. Недаром он выслан был на юг. Не на севере, а здесь, именно здесь, зачинался лицей. Много южнее мест его высылки, когда он еще ходить не умел, до лицея, служил здесь дипломатом, генеральным русским комиссаром Малиновский, защищая русские интересы. И здесь, наблюдая беглых и ссыльных, в этом краю, написал он, решился написать трактат об уничтожении рабства. И теперь он, Пушкин, был выслан сюда, чтобы здесь, именно здесь, быть свидетелем жажды свободы, заставлявшей людей, скованных вместе, плыть со скоростью бешеной вперед! Да здравствует лицей! И здесь он писал элегию о любви невозможной, в которой ему отказало время. Как проклятый, не смея назвать ее имени, плыл он, полный сил, упоенный воспоминанием обо всем, что было запретно, что сбыться не могло».

Мысли романа «Пушкин» и некоторые научные труды Тынянова увлекли знаменитого режиссера Сергея Эйзенштейна, который стал вынашивать идею фильма с таким сюжетом, пока не понял, что образ Пушкина в кино воссоздать невозможно.

Из воспоминаний режиссера Сергея Эйзенштейна о Тынянове:

«На «СВД» закончилась наша общая работа с Тыняновым. Однако влияние его на наши фильмы сказывалось и дальше. Задумывая «Юность Максима», мы вспоминали его любовь к подлинным документам, невыдуманным историям. Работая над шекспировскими постановками, я не раз перечитывал его романы и повести.

Думаю, что и «Гамлета» мне было бы ставить гораздо труднее, если бы много лет назад я не работал и не дружил с Тыняновым. Пожатие его дружеской руки помогает мне всю жизнь. 1965».

С. Эйзенштейн

НЕПОСЛАННОЕ ПИСЬМО ТЫНЯНОВУ

«Дорогой и несравненный Юрий!

С громадным удовольствием прочел, сидя в доме отдыха в горах на китайской границе, Вашего Пушкина (часть III, «Знамя», № 7-8).

В свое время меня в полный восторг привела Ваша гипотеза, изложенная в «Безыменной любви», и развитие этой темы здесь не менее увлекательно.

Восторг этот имел и свои persцnliche Grьnde (Личные основания, нем.).

Примерно за год до войны я носился с мыслью (и с поручением комитета) сделать первый большой, серьезный цветовой фильм.

Нужна была тема. Мне подсовывали не то Фому Кампанеллу, не то Джордано Бруно. За красочность.

Они меня мало устраивали, несмотря на всю внешнюю цветистость.

Я искал чего-либо такого, где цвет не был бы раскраской, а внутри необходимым драматургическим фактором.

Делать первый цветовой фильм о живописце так же неловко, как было в свое время уж очень просто и наивно делать музыкальные фильмы непременно о композиторах.

Фильм же одновременно и, музыкальный и цветовой надо было, конечно, делать только о поэте.

Так возникла мысль о Пушкине.

И о Пушкине потому, что кроме чудесной игры музыкальных лейтмотивов, outline (Очертание, англ.) его биографии прямо богом создано для красок.

Лейтмотивы эти чисто вагнеровского типа, которого я тогда ставил в Большом театре и метод которого меня забавлял схожеством с тем, что делает Чехов хотя бы, например, в «Трех сестрах», например, мотив «Старый муж, грозный муж», начиная от приключения, рождающего «Цыган», – вероятно, было же такое? Или если не было, то Dichtung (Поэзия, нем.) могло бы заменить Wahrheit (Правда, нем.) – до Пушкина, на Черной Речке выслушивающего под утро цыганок, напевающих ему же собственных его «Цыган» (это не апокриф?).

Перемена роли самого Пушкина внутри этого мотива.

Или тема суеверия – завет бояться белого, – обручальное кольцо, упавшее при венчании, белый Дантес (и как хорошо, что зловещее не черное, а белое).

А какая прелесть в музыкально-зрительном отношении, двойная тема бесконечного великосветского катания и одновременный «реквием» Пушкину, едущему через это пестрое defile (Шествие, франц.) к черно-белому пейзажу черных силуэтов дуэлянтов на белом снегу.

Блекло-пыльное, «акварельное» начало на юге, так хорошо откладывающееся в нежные акварели начала XIX века.

Мужественная красочность периода расцвета. Камин Михайловского и сочность кровавой гаммы полнокровных тонов России на рубеже XVI и XVII века; «мальчики кровавые» Бориса («Бесы», как другой музыкальный лейтмотив).

Роковая тема белого вокруг романа с Натали.

Петербург последнего периода с выпадающим цветовым спектром, постепенно заглатываемым мраком. В темном кадре лишь одно – два цветовых пятна. Зеленое сукно игрального стола, желтые свечи ночных приемов Голицыной (было преступлением отступить от голубого цвета ее сарафана?). Так мне рисовалось в предварительных каких-то эскизах цветовое воплощение темы «Чумы», «Черной смерти», поглощающей одну за другой цветущие краски какой-то вымышленной Италии (или Англии (!). И наконец, финальные blanc et noire (Белое и черное, франц.) конца. И полный тон концовки с гробом, увлекаемым в ночь. Тут, конечно, не без влияния описания цветового спектра в писаниях Гоголя (как это хорошо изложено Белым). Но интересно то, что характеризует цветовое движение внутри гоголевского opus’a, как-то само собою ложится в биографию создания opus’a пушкинского!

Так или иначе игра цветовых и музыкальных лейтмотивов вырастала сама собой. Не хватало для сценария главного лейтмотива – лично тематического, что для фильма такого «персонального» типа просто необходимо.

Сейчас в «человеческом» разрезе моего Ивана Грозного я стараюсь провести лейтмотив единовластия, как трагическую неизбежность одновременности единовластия и одиночества. Один, как единственный, и один, как всеми оставляемый и одинокий. Сами понимаете, что именно это мне стараются и в сценарии и в фильме «заменять» в самую первую очередь!

Что героем фильма должен быть из всех возможных Пушкиных Пушкин-любовник avant tout (Прежде всего, франц.), было ясно с самого начала.

Но – Mon Dieu (Мой бог, франц.) – в этом океане приключений найти тропинку для композиционного фарватера!..

И тут дружеская рука указывает мне на Вашу «Безыменную любовь».

Вот, конечно, тема! Ключ ко всему (и вовсе не только сценарно-композиционный! ).

И перед глазами сразу же все, что надо.

Немедленное психологическое уверование в Вашу гипотезу связано, конечно, с остатками воспоминаний о фрейдистском (assez possible) (Вполне возможно, франц.) толковании «донжуанизма» как поисков той, единственной (не «зря» у Пушкина и «Дон Жуан»).

Впрочем, может быть, еще сильнее от наглядного примера, наглядно встреченного в жизни Чаплина.

Сентиментальная биография Чаплина, с которым мы сошлись достаточно близко, именно такова.

Это любовь все к одной и той же Мэрион Дэвис (не смешивать с Бэтт Дэвис), которая «другому отдана» – Рэндольфу Херсту (газетному), и даже без соблюдения формально-церковных условностей и административных обрядов.

Херст такой же карающий «Vater Imago» («Отец Имаго», нем.), подобный Карамзину, только в гораздо более страшных и шумливых формах, почти насмерть раздавивший Чаплина в период одной из любовных вспышек чаплинского «рецидива» по отношению к Мэрион Дэвис…

Так или иначе, забавно: Рэндольф Херст и Карамзин, Карамзина и Мэрион, Пушкин – Чаплин.

Кстати, очень много общего между Чаплином в обиходе и тем, каким в известных чертах рисуется Пушкин.

Что же касается калейдоскопа дам вокруг обоих, то неизвестно, кто кого перещеголяет.

Впрочем, Ваша гипотеза (по крайней мере для того абриса фильма, который начал у меня вырисовываться) имела еще большее значение.

И здесь я к Вам уже обращаюсь с вопросом. Не здесь ли лежит и секрет совершенно непонятного (по крайней мере fьr uns Laien (Для нас, профанов, нем.)) увлечения Пушкина Натали Гончаровой? По крайней мере для нас, «читающей публики», знакомой с Пушкиным не более чем по изданным и общедоступным материалам, «бешенство» этого совершенно алогичного и ничем не объяснимого порыва и увлечения совершенная загадка.

Ваше предположение дает, по-моему, ключ и к этому. Конечно, если принять хотя бы за частичную истину «вышеупомянутое» теоретическое предположение венского профессора о поисках Ersatz’a для недоступной возлюбленной…

Натали – как «формальный» Ersatz Карамзиной. Чем-то оказавшейся в таком положении.

И теперь к Вам, исследователь и романист (то есть более вольный в догадках), вопрос: если это возможно, то чем, через что, по каким признакам Натали могла быть и оказаться подобным Ersatz’eм?

Сами заронили мысль – извольте держать ответ!

Что увлечение Натали все же нечто идущее вне всякого учета реального положения вещей и объективных данных, не предвещающих благополучие, мне кажется очевидно. (Даже обручальное кольцо, падая в ноги, старается в последнюю минуту образумить безумца).

Где же те предпосылки почти рефлекторного переноса увлечения с одной на другую, по-видимому в какой-то иллюзорной уверенности и убежденности, что наконец-то действительно и непреложно найден совершенный Ersatz?

The discrepancy (Неустойчивость, англ.) этой уверенности с лишь смутным сознанием ошибочности этого – настоящий лично трагический материал человека, барахтающегося во власти ощущений deren er nicht Herr werden kann! (Um es ganz wissenschaftlich auszudrьcken muss man’s deutsch niederlegen) (Господином которых он не может стать. (Для того чтобы научно это выразить, надо изложить по-немецки.)).

…Отношения Карамзина – Александр Павлович – об этом Вы в статье кажется не писали: не могу сверить, ее нет под рукой, – и дальше отношения Натали – Николай тоже очень любопытно сплетают эти два женских образа почти гофманской трагичности с этой – чем-то (чем?) напоминающей живую – куклой (Олимпией?), лукаво подсунутой зловещим злодеем доверчивому поэту.

Так или иначе Ваша точка зрения меня безумно увлекла.

Исследовательская истинность и историческая достоверность ее меня совершенно не беспокоили.

Восхищало внутреннее правдоподобие.

И если Вы подобно Джойсу закончили бы Вашу статью, как он заканчивает одну из самых длинных глав «Улисса» (сцена в публичной библиотеке), где непреложно доказывает, что все творчество Шекспира и особенность его взглядов вытекают из факта первой его связи со значительно более взрослой и пожилой женщиной (oyez! oyez!) (Слушайте! Слушайте!, франц.) – Dedalus говорит просто об изнасиловании юнца пожилой дамой; а потом на вопрос, заданный Dedalus’y: «A вы сами этому верите?», восхитительно отвечает устами своего героя: «Конечно, нет!» (все рассуждения прекрасно выдержаны в серьезных а s’y miprendre (Чтобы не ошибиться, франц.) тонах, пародия на контроверзы шекспирологии), – то и то для сценария о Пушкине, каким он мне рисуется до сих пор, ничего более восхитительного найти нельзя!

Следующим шагом было написать Вам о работе над сценарием.

Но тут случилось самое печальное: оказалось, что технически мы пока и думать не можем о цветовом фильме той технической гибкости и того совершенства, без каких и влезать в подобную затею было бы бессмысленно и недостойно.

Потом возник Иван Грозный.

Потом – война.

Перспективы цветового кино пока что не приблизились.

Надеюсь, что наши руководители догадаются на путях прочего сближения с могучим соседом – Америкой (если полагать Берингов пролив переходным) установить с САСШ что-либо вроде «цветовой конвенции» с целью использования их техники для наших тем.

Так или иначе (если Вас не отпугивает тон и соображения моего к Вам послания) очень прошу «считать Вашего Пушкина» в изложенном разрезе сценарно «за мной».

Грозный царь еще не скоро высвободит меня из своих объятий, но надо думать и о будущем. (Из военных тем меня только увлекает эпическая тема о Войне, как таковой, решенная своеобразным «Апокалипсисом», – пока что довольно туманно.)

Кстати, существуют ли хотя бы намеки предположений о том, что собирался писать Пушкин в своем «Курбском», имя которого, сколько я понимаю, значится в его драматургических намерениях? И если нет данных, то, быть может, можно предположительно догадаться, чем бы это могло быть? Продолжение линии Самозванца? Порицание? Осуждение? Сожаление? Восхваление?

Еще раз от души, уж просто как читатель, благодарю Вас.

И если Вас не очень мучает болезнь, то жду от Вас несколько строк к нам, в далекую Алма-Ату, откуда стремлюсь бежать всеми фибрами (фибрами души стремлюсь, а бежать думаю чем-нибудь более приспособленным к быстрым переброскам) .

Привет. Искренне Вас любящий С. Эйзенштейн. 1943».

Неотправленное письмо режиссера писатель и не смог бы получить. Его уже не было в живых. Из-за болезни и преждевременной кончины остались незавершенными его многие интересные планы, которым было не суждено сбыться.

Лазарь Модель.