Игорь ФУНТ: Королева меланхолии. Царица русского стиха

Известно блестящее её определение как «Русская Сафо». Но не все в курсе истории появления, простите, термина. Сего нежного названия. [В отличие от растиражированных семейных версий возникновения псевдонима «Мирра».]

В дарственной надписи на книге Лохвицкой, хранящейся в рукописном отделе РГБ, указано: «Константину Дмитриевичу Бальмонту от его читательницы и почитательницы М. Жильбер. 27-го февраля 1896». — В книге мы найдём наиболее популярные стихотворения Мирры, обращённые непосредственно к Бальмонту: «Лионель», «Если прихоти случайной…», «Эти рифмы — твои иль ничьи…».

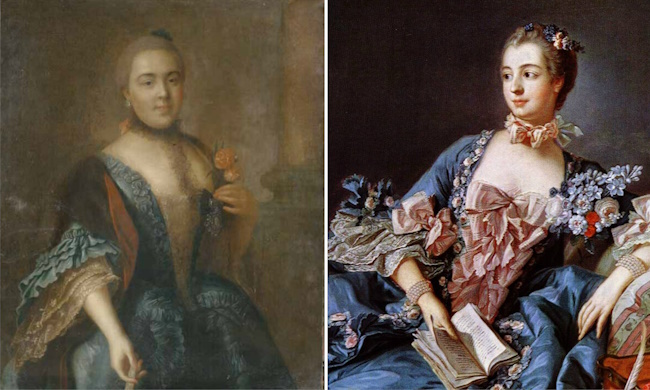

В свою очередь, К. Бальмонт, — находившийся тогда в зените славы, — в посвящении на сборнике «Будем как солнце» (1903) перечислил ряд друзей. Среди них подругу-ведунью: «…художнице вакхических видений, русской Сафо, М. А. Лохвицкой, знающей тайну колдовства»:

Я жажду наслаждений знойных

Во тьме потушенных свечей,

Утех блаженно-беспокойных,

Из вздохов сотканных ночей…

Мирра

Я знал, что однажды тебя увидав,

Я буду любить тебя вечно.

Из женственных женщин богиню избрав,

Я жду — я люблю — бесконечно.

Бальмонт

Так, с лёгкой руки Бальмонта и пошло: «Русская Сафо» Мирра Лохвицкая.

А ведь она была отнюдь не одна, и давненько: дабы предаваться трепетным утехам и сладостным романам «на стороне». Что саркастически отмечал желчный Бунин в парижских «Воспоминаниях» 1950 г.: «Воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали её себе чуть ли не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем… [Поженились с Е. Жибером в 1891, пятеро ребят, — ред.] Что она мать нескольких детей, большая домоседка…»

Вообще согласитесь, дорогие друзья, вершина авторского гения — это когда тебя поёт народ, не помня собственно авторства. Так было с Пушкиным, Кольцовым, Никитиным. Так было с внезапно и ненадолго ворвавшейся в Серебряный век Черубиной де Габриак — в быстротечном праздничном полёте одухотворения. Так было — с Миррой…

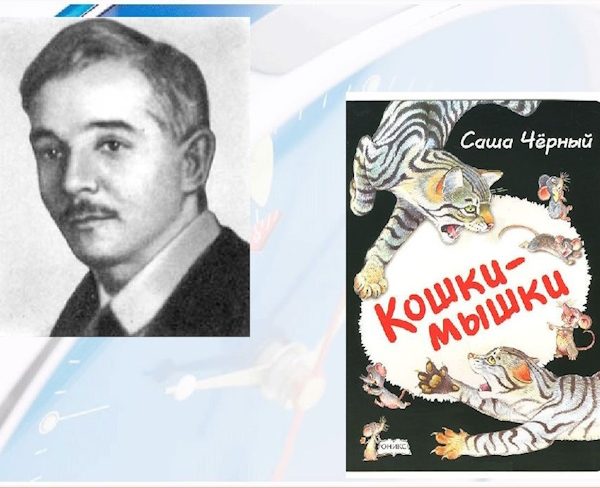

Пишу о ней не в первый раз. И каждый раз с удовольствием погружаюсь в грандиозное (по неоднозначности, конфликтности) довоенное время накрашенных щёголей с игривыми модистками. Напомаженных лимонной цедрой заштатных писарей, мнивших себя не менее чем… Лермонтовым-провидцем. Выдававшими лёгкие щекотливые стихи Мирры в забрызганных духами записках… — за свои. Дабы модистки, поверив воздыхателю, томно падали навзничь по прочтении.

Вслед раннему уходу дух её претерпел немало «страданий гордых, незримых слёз». От полнейшего забытья — до практически культа. Точнее, наоборот. Прежде — культ увертюры XX в. (Фофанов, Северянин, Цветаева, Бальмонт, с которым был бурный роман). Потом — забытье. [Взрыв интереса произойдёт ровно через 100 лет: в перестроечные 1980—1990 гг.]

Двадцатилетие творчества Лохвицкой — 1880—1990-е — развивалось-полнилось под сияющим знаком Пушкина. [Подобно концу 40-х — промчавшихся под немеркнущим огнём рождественской звезды Леверье — планетой Нептун. Воспетой Фетом.]

Открытие памятника (июнь, 1880) и сопутствующая тому речь Достоевского вселяли огромную надежду в сословие интеллигентов на прямо-таки евангельское преобразование в законах и обучении, преподавании, литературе. Достоевский так и умер — с великой к тому надеждой. Запечатлев, как люди въяве пытались стать новыми, светлыми. Иными, чем были до того: обнимались, целовались, танцевали на открытии монументального творения А. Опекушина. В надежде на скоро грядущие перемены.

Может, и к лучшему, что он не узнал об убийстве Императора буквально через месяц после своей кончины, первого марта. И завертелось…

Перший приятель Достоевского Победоносцев стал кровавым гением этих долгих двадцати лет безвременья: самодержавие незыблемо, никаких перемен! [«Солнца!.. дайте мне солнца!.. Я к свету хочу!..» — кричит Лохвицкая.]

В отличие, в общем-то, от мощного пантеона прозаиков-классиков-драматургов (Толстой, Лесков, Тургенев, Островский) — поэтов того сумеречного реакционного периода филологи ставят во второй ряд: Случевский, Фофанов, Апухтин, Минский. — В сравнении, естественно, с прочно закрепившимися на пьедестале Мельпомены живыми классиками.

Мирра же и вовсе сделала в лирике той эпохи «почти невозможное»1. Банальность обратив возвышенным. Шаблонное — глубоко чувственным, до трагичности. Щедринские штампы, помпезность — обернув во флёр благопочитания и нереальность над ними иронизировать-потешаться, смеяться. А — совсем наизворот: восхищаться и рыдать, рыдать и восхищаться.

Игорь Северянин, восторженно поклонявшийся поэзии Мирры, предваряет в 1910-м «Реквием» её строкой:

…И будет дух мой над тобой

Витать на крыльях голубиных.

М. Лохвицкая

Помилуй, Господи, Всесветный Боже,

Царицу грёз моих, Твою рабу

И освети её могилы ложе…2

Здесь же, на «вторых местах» с Миррой, — и нервно строгающий посредственные стишки Мережковский. И начинающий «графоман» в кавычках молодой Бунин. Неуверенно пробующий себя в слабеньких «природных» виршах.

Тут-то призрачные затуманенные галактики и «благовонные волны», и «страстные думы» с разрывающими сердце рифмами «розы-грёзы», «наслажденья-пробужденья» — пригодились. Взорвались по-надсоновски лазурными (чуть ли не клубничными!) полями, ароматами цветов. Весенними чарами ручьёв. Всеохватной жаждой дальних стран и странствий. Жаждой знойных наслаждений-приключений. Вулканом несбыточных желаний.

Перебор с эпитетами? Да, вероятно …

Полностью материал можно прочитать здесь: https://webkamerton.ru/2019/12/koroleva-melankholii-carica-russkogo-stikha

Сетевой литературный и исторический журнал «Камертон»: https://webkamerton.ru/