Наталья Легонькова: Премьера Песни! Певец Иван Шмелев. «Таланты и поклонницы».

В рассказе будет представлено три песни из архива Дмитрия Ивановича Шмелева, у одной из которых сегодня заявлен Дебют!

Как рождается песня? Так же, как и любое творчество: большим долгим трудом, как говорил Петр Ильич в ответ на слова живописца и искусствоведа Игоря Грабаря о том, что мастера творят лишь «по вдохновению»: «Ах, юноша, не говорите пошлостей! Вдохновения нельзя ожидать, да и его одного недостаточно: нужен прежде всего труд, труд и труд»… Но музу вдохновения запретить нельзя: так случается, что некоторые жемчужинки и изюминки расцветают из пережитых автором эмоций после необычных и ярких событий. И нередко это вполне успешные произведения: картина ли, музыка или, как случилось в этой истории, обычная эстрадная песня, которая возникла в финале забавных происшествий из закулисья, захвативших певца, исполнившего ее, и которую искушенный слушатель еще не слыхал в могучем интернет-пространстве. Эту песню мы позаимствуем у сына певца, заодно прихватив фотографии из его архива и из свободного доступа всемирной паутинной сети. А рассказ, сопровождающий ее, мы проиллюстрируем блестящими стихами поэтов классиков и познакомим в нем читателя (а тому, кто знал маэстро прежде, то напомним о нем) с известным, но к сожалению нечасто вспоминаемым чудесным художником, певцом моря, Львом Феликсовичем Лагорио.

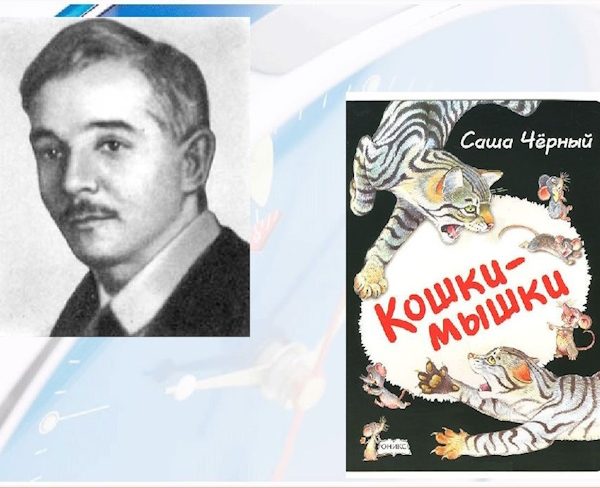

Ну а кому неинтересны события, предшествовавшие появлению этого ироничного опуса, то милости просим прослушать его в самом конце рассказа: музыка Владимира Семенова, текст Леонида Куксо – «Поклонница», поет Иван Шмелев.

Таланты и поклонницы

Это были лучшие дни в моей жизни, уж у меня больше таких не будет.

Александр Николаевич Островский «Таланты и поклонники».

В московском ноябрьском воздухе вальсировали легковесные мушки, укрывая ресницы и чуток почесывая щеки необычайно счастливых людей, только что высадившихся из новенького поршневого двенадцатого Ила. Час назад их серебряный самолет совершил посадку в главном столичном аэропорту Внуково, том самом, что 9 мая принял на свои рулежные дорожки рейс с особенным грузом на борту – Актом о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. А сегодня позднеосенним светлым утром советская делегация подвижников искусства, покинув спустившегося с гор Бога северного ветра, возвратилась из 35-дневного гастрольного турне по новорожденной восточно-азиатской республике.

Привет, Россия — родина моя!

Как под твоей мне радостно листвою!

И пенья нет, но ясно слышу я

Незримых певчих пенье хоровое…

Николай Рубцов.

Турне это было ратифицировано второго октября 1949 года, в день, когда победоносный Советский Союз институционально первым признал в политическом пространстве только вчера провозглашенную Китайскую Народную Республику, в первой государственной «грамоте» которой – «Манифесте центрального народного правительства» – ее заматеревший вожак «продекларировал»: «КНР будет устанавливать дипломатические отношения с другими странами на основе взаимного уважения и территориального суверенитета». Такие отношения между двумя гигантскими державами были созданы третьего октября, а через четыре дня везунчики — актеры под властной писательской батуттой Александра Фадеева влетели в бесконечную лазурь навстречу солнцу.

«Весть о приезде советских артистов распространялась с удивительной быстротой. Многочисленные зрители приветствовали артистов в Пекине и Мукдене, Шанхае и Нанкине, на станциях и полустанках, днем и ночью. Нужно было видеть, с каким воодушевлением подхватывал зал «Гимн демократической молодежи», который пел Иван Шмелев», – словоохотливо расписывали успех «бродячей труппы» в «Новом Китае» солисты большого Кировского балета Наталия Дудинская и Константин Сергеев.

Мальчик китайский

русскому рад.

Встречает нас,

как брата брат.

Мы не грабители —

мы их не обидели.

Владимир Маяковский.

А когда увядающий багрянец погасил свои последние всполохи в парке Летнего императорского дворца, в день прощального поклона, их, вдохновенных и полюбившихся, щедро прославлял на финальном обеде «рулевой» секретарь компартии, родитель молодой Поднебесной, исповедник маоизма товарищ Цзэдун. Посередине огромной радужной залы Великий кормчий в простенькой зеленой с намалеванной звездой кепке и потертом серебристом френче, обращаясь к польщенному Ивану, парадно обнимавшему букет из ярких желтых хризантем, внушительно вещал: «Мы за уничтожение войны, нам война не нужна, но уничтожить войну можно только через войну. Если хочешь, чтобы винтовок не было, берись за винтовку. Верно говорю, артист? Как там у тебя в песне поется? «В эти грозные годы мы за счастье бороться идем». И тут же добавил: «А теперь, как там по-русски: «Хлеб да соль».

«Дай руку, товарищ далекий». Музыка Сигизмунда Каца, текст Анатолия Софронова, поет Иван Шмелев.

Зардевшийся от удовольствия Иван в низком русском поклоне ответно преподнес «младшему брату» сияющие медовым светом цветы.

Вчерашним вечером в поисках гостинцев для домочадцев актеры вместе бродили под черным пекинским «шатром» между зазолотившимися торговыми хутунами. Остановившись у входа в лавку с повисшими пунцово-охряными фонариками, исполнили мелодию ветра в воздушный колокольчик, и на ее пороге возник древний, облаченный в шафрановый ханьфу хозяин и, наложив левую ладонь на кулак правой, приветствовал, подковыривая слова: «Мне уже заждался, дорогие гости». Здесь, в магазине, куда их конвоировала свита с Дзержинки, все было празднично-прекрасно: по стенам струились блестящие ткани, разукрашенные диковинными птицами, на полках позировали изящные грации из слоновой кости и беспечные фарфоровые божки, и все тонуло в солнечных соцветиях.

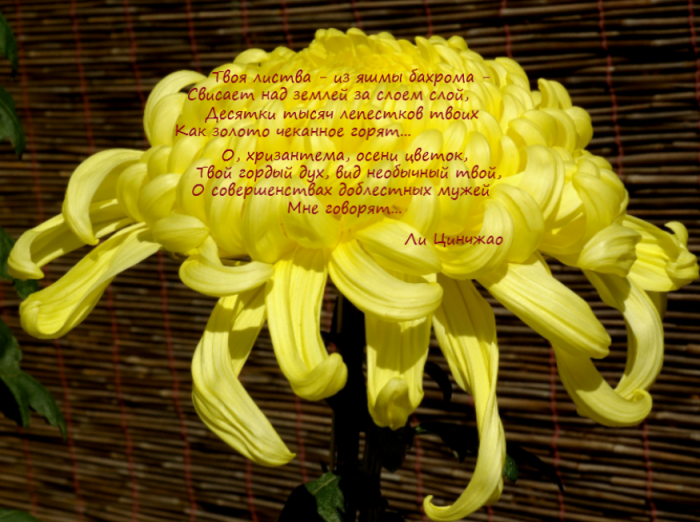

Хризантема – царица осени, соединяющая гаснущие шаги теплого лета с холодной поступью неотвратимой зимы. Здесь, на Востоке, ей устраивали пиры, обессмертив в росписях седых построек и узорах монет. Здесь она воплощает верность. О ней слагают стихи и предания. Тысячу лет назад свирепый Дракон надумал украсть небесный шар. Обжегшись о него кривыми лапами, в ярости он принялся терзать пылающее светило. В той битве двух огненных сил на грешную Землю с заоблачных высот заструились искры лучезарных цветов.

В лавке чудес артисты решили купить осенний букет для «доблестного» китайского «мужа» и укрыться за реликтовым чаем от полумиллиардного голодно-преданного взгляда, от безмерного сочувствия к нему и беспомощности перед ним, от непонятых законах новой старинной страны, перевернувшей свой путь по уже до нее пройденному сюжету. Как вдруг поверх старинных свитков, лежащих в углу на столике, увидели собственные сияющие лики на страницах «Нового Китая». И степенный дед-лавочник, перехвативший их общий отчаянный взгляд, счастливо улыбнувшись, начал охотно и радостно напевать: «Песню дружбы запевает молодежь»…

После цветочного подношения товарищу красному генсеку товарищи артисты расселись за круглым столом с огромной убранной богатым декором бордово-черной столешницей, вращающийся золоченый диск в центре которой надламывался от редких кушаний для высоких гостей: вымоченных в растворе квасцов и поваренной соли бесформенных аурелий, «столетних» сине-зеленых яиц, супа-клейстера «ласточкины гнезда», по древним китайским преданиям наделяющего своих поклонников «прекрасным цветом лица и волосами как шелк». Собирают эти гнезда храбрецы-скалолазы на островах Южно-Китайского моря, где на высоких каменистых гротах Хайнаня и Тайваня вильчатохвостые стрижи-саланги латают свои миниатюрные чашечки-домики особенной «ниткой» – слюной из бескостных крошечных мальков сайры и изумрудных ризоидов ламинарии. После доставки в удел обладателей белого колпака их филигранно очищают от насекомых и перышек и долго высушивают под живым солнечным жаром. Перед готовкой для увеличения размеров шестисантиметровые птичьи корзинки заливают кипятком, что убеждает впечатлительных натур в их спецэффекте афродизиака, а после варят в приправленном имбирем курином бульоне с рисовой водкой.

Это кухонное совершенство «от Мао» было преподнесено как самый дорогой «нектар» для самых дорогих друзей. С сомнением поковырявшись в «стеклянных» клубочках похлебки, дотянув «фермату» до главного яства, исполнителями которого в провозглашенном меню считались картошка, свиные ребрышки, кукуруза и папайя, по двадцатиминутном ожидании гости вдохнули щемящий аромат печеного мяса. Горшочек музыкально скворчал. Оголодавший Иван захватил палочками кусочек картошки и, полюбовавшись на аппетитный прозрачный «янтарь», готовился погрузить его в рот, как в эту роковую минуту сидевшая по соседству танцовщица Наташа Дудинская в резком откровенном антраша, прикрыв нежными руками рот, поспешно упорхнула из зала. Растерявшийся певец опустил взгляд в свой черепок и остолбенел: на него, распахнув мутные раскосые глаза, бесцеремонно пялилась целиковая куриная голова, ценный китайский деликатес, положенный самому важному человеку за столом за исполнение гимна народов мира. И вместе с раскосыми глазами множество других глаз наблюдало за готовящимся к совершению таинства «посвящения».

Пианистка Танюша Кравченко участливо покачала головкой – разве самой можно было поверить, что скоро она вернется сюда, чтобы преподавать фортепьяно студентам в Шанхае и будет поедать эти «разносолы» с привычностью каждого русского дня. Собрав мужество бывшего фронтовика в кулак и приняв «на душу» сброженный пропаренный маотай, мастер, не моргнув, положил на язык ломтик курятины и начал медленно «с наслаждением» жевать. Успех был оглушителен, как будто на эстраде, на станциях и полустанках, словно под злосчастный гимн. Сглотнув бесценное лакомство, Шмелев опрокинул в себя полную пиалу байцзю и, раздвигая ритуальные условности, решительно запел: «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем…» И, символизируя великое признание, вся наличествующая китайская аудитория с готовностью подхватила припев.

А после, оценив это качество сильных, актерам подали восточные цзяоцзы из теста с начинкой из фарша и овощей, а попросту обычные пельмени. И тут героям отчаянно замечталось о родине.

Груженный подарочными свертками с танхулу – глазированными леденцовой карамелью яблочками и водяными каштанами на бамбуковых спицах, шаньчжагао – нежнейшей смоквой с теплым сладковатым вкусом из боярышника величиной с ранет, юэбинами – лунными пряниками по-китайски – первым смаком от высочайшего Праздника середины осени, наш гастролер, приплясывая возле «бомбидария» на Малой Тульской высматривал окно детской и гудел густым баритоном:

– Настена, я уже совсем здесь, выходите ко мне все, скорее, я жду!

А боковой внимательный глаз певца приметил, как дружная стайка привычных ему девушек, загнездившихся в подъезде в предчувствии «священного» кумира, скользнула в сторонку. «Какие-то не особенно активные сегодня, хотя прошло больше месяца, вот оно зрительско-женское непостоянство», – улыбнулся артист и снова с нетерпением позвал семью.

Ответом в заветном окне застыл вчерашний вечер: голубые шторки с розовыми и кофейными мишками задвинуты, клетка с болтливым лимонным кенарем укрыта полотняной занавеской. Может, его еще не ждали в это сонное субботнее утро поздней московской осени? С самого аэропорта он боролся с идеей позвонить – хотелось обрушиться подарком. Иван стосковался: вечность не прижимал он к сердцу жену, не отправлял могучей диафрагмой в беззаботный полет Митеня, не зацеловывал до блаженных визгов уютную капризницу Ксанку. Бесконечно усталый, он хотел домой: растянуться, отоспаться, отдохнуть.

Отчаявшись ждать под окном, объявился на пороге в краснозвездной, снятой с державной головы для сынишки маодзедуновке, широко раскинул руки вместе с кульками, готовый обнять и потискать. И тут же осекся: в квартире застыло незнакомое напряжение. Привычно шумный пес Мальчик молча сунул скользкий холодный нос в хозяйский живот. Мимо отца со стаканом воды, задевая и не видя, проскочил взбудораженный Митень. Всегда готовая обвить большую натуру супруга жена озабоченно говорила по телефону в гостиной:

– Верно, сто пятьдесят первая квартира, этаж? Четвертый этаж, пожалуйста, очень прошу, постарайтесь быстрее.

Маленькая «заброшенная» девчоночка пришлепала в коридор на Ванин дверной хлопок.

– Дочура, солнышко, – сбросив с себя «беспорые» свертки, мастер подхватил прижавшуюся к нему кроху и заглянул в комнату. На святая святых, его диване – средоточии дум и творческих помыслов, обители и островке спасения, храме его романа с любимой – возлежала тоненькая юная девушка в темном гороховом платьице. Вздернутый носик слегка подрагивал над красиво очерченными пухлыми чуть приоткрытыми губами, пышные ресницы, укутанные черной блестящей челочкой, трепетали над плотно сомкнутыми глазами. Знакомый преданный образ еще с самой первой его песни в Гастрольбюро. Это была Алина!

Твое лицо мне так знакомо,

Как будто ты жила со мной.

В гостях, на улице и дома

Я вижу тонкий профиль твой.

Твои шаги звенят за мною,

Куда я ни войду, ты там,

Не ты ли легкою стопою

За мною ходишь по ночам?

Александр Блок.

– Что у вас тут происходит? Что она тут делает? – спуская с рук прибившуюся дочку, удивленный Иван подошел к дивану, недоуменно вскинул темные «уголья» на жену, и черно-карий взгляд его угас.

– Ванюша, милый! У нас неприятность вышла, – жалостливая Настена участливо склонившись над лежащей, опрыскивала водой побелевшие девичьи щеки.

– Митень, ради бога, уведи Ксанку, – отец, тронув за ушко потеряно толкущегося возле ног отрока, вложил теплую детскую ладошку сестренки в ладошку брата и, легко подтолкнув обоих к двери, повернулся лицом к разыгрывающейся на его супружеском диване драме.

– Ваня, мы ждем скорую помощь, я машину вызвала. Эта девушка пыталась залезть в окно по пожарной лестнице, Ванечка, все довольно серьезно, даже не знаю, как сказать. Она полезла и, похоже, сорвалась, подружки внизу закричали, я к ним спустилась, и мы решили привести ее сюда, видишь, как ей плохо, мне кажется, стало еще хуже, вон сознание потеряла, – напуганная жена, не отрываясь, наблюдала пронзительным взглядом за бледной тенью на лице и сбивчиво повествовала мужу фабулу «либретто».

– Мадмуазель, очнитесь пожалуйста, что же мы будем с вами делать? Вам очень плохо? – мастер напряженно коснулся худенького плечика. – Ну же, приходите в себя.

На этом ложе он лелеял собственную леность и несовершенство, нечастую возможность быть неискусным русским мужиком с фабричной заставы. Этот символ его веры почитался незыблемым, нерушимым и неприкосновенным. А нынче на нем расположилась чужая девица, да еще и без признаков жизни.

– Ах, Иван Дмитриевич! – изумрудные плутоватые очи невинно распахнулись, и черноволосая головка слегка приподнялась. – Наконец-то вы вернулись! – просияв бриллиантом, девушка уронила тяжелую ношу с юных плеч обратно в подушку.

– Ну вот опять обморок, как скоро они приедут? Должно быть, ей больно. Настена, быстрее открой окно, может, ей не хватает воздуха? Ну же, Алина, постарайся! – артист мягко похлопал девчонку по тусклым мраморным «ланитам». И как будто бы услышав сокровенный призыв, девушка счастливо улыбнулась, потянулась и вздохнула…

Подрулившие с подстанции эскулапы просвещали переполошившуюся Настю:

– Там в подъезде выстроилась целая делегация, барышни срочно требуют отчета о состоянии потерпевшей.

– Потерпевшей? – потерянная женщина беспомощно ахнула. – Доктор, почему потерпевшей? Она же не жертва, она сама упала.

– Нет, дамочка, она жертва, жертва несчастных чувств, вы хоть даете себе отчет, что это такое? – осматривая заблестевшие склеры «потерпевшей», врачеватель-филантроп значительно покачал бородатым подбородком. – Меня тут на лестнице посвятили в «тайны Мадридского двора», что в этом доме живет весьма успешный вокалист, собирающий митинги поклонниц, он один, а их много, а делить одно сердце с кем-то очень трудно, прошу это учесть и в дальнейшем ее не осуждать.

– Обещаю вам, здесь никто не будет ее осуждать, вы только скажите, с ней это опасно? – удрученно выслушивав нелепые инсинуации, безрадостно отреагировал Иван.

– Серьезно или нет, а эту дамочку мы сейчас заберем в больницу, ее, конечно, эмоции переполняют, и, скорее всего, у нее сильная эмоциональная реакция случилась, любовь, знаете ли, штука такая! А соседу своему передайте, чтобы поаккуратнее с чувствами. Полагаю, что сейчас обойдется, но все же падение с такой высоты требует полного обследования. Так что придется нам ее увозить, а вам ожидать милицию, скрыть этот случай никак не выйдет, придется освидетельствовать, – назидательно дочитывал сентенции догадливый скоростник.

После отъезда подозрительной бригады и бесстрастного допроса, во время которого дружественный послевоенный лейтенантик, выспросив, какие такие подразделения составили милицию в КНР, и получив доподлинный ответ о том, что в новой Народной Республике милиции пока еще нет, и вновь созданные из партизанских отрядов органы сыска трудятся над этой задачей, прихлебывая чаем китайский лунный пирожок, он утешительно затянул певучим южно-ростовским говорком:

– Да вы не переживайте так, у нас и не такое бывает, это-то дело что ни на есть самое житейское, ваши-то вообще хорошие, мирные, дружат между собой, вон прибежали, доложили, что упала, а вон у другого Ивана, Козловского, знаете его, наверное, девицы между собой передрались, за волосья друг дружку таскали.

Проводив говорливого следователя-пацифиста, Шмели переглянулись:

– Наши-то хорошие, мирные! – и, сбросив напряжение безумного дня, принялись весело безудержно хохотать, как вдруг их, сегодня некстати проходной, кров заполнил звук трескучего звонка.

– Настен, ну нам определенно не дадут побыть семьей!

С таможни прибыл театральный фургончик, обвозивший подарочными посылками возвратившихся утром гастролеров. Иван зарылся в коробки и принялся вычерпывать расписные фарфоровые вазы, точеные из слоновьих клыков изысканные окимоно, «семь дощечек мастерства» для Митеня – головоломку танграм, что нужно выложить так, чтобы она изобразила предмет, заданный в виде контура. Ее высочеству приехала кукла в карминных одеждах невесты из Династии Тан. Последним извлекся шелковый лазоревый халат, убранный райскими птицами в пастельных тонах. Встряхнув золотисто-голубую волну, муж ласково окунул в нее жену и развернул к себе:

– Бедная моя, ну как же ты со всем этим живешь? Тебе очень трудно?

– Ванька ты мой, большая любовь – это всегда непросто. А девочку жалко, влюбленность должна была ее окрылить, а для нее таким ужасом обернулась.

Вздорный чайник со свистом горланил на плите, требуя чаевничания, а герой все гладил женины светло-русые завитки:

– Да уж, окрылила, с высока она улетела на этих крыльях. Настена, ну почему ты ее жалеешь, она жива, врач тебе сказал: эмоциональная реакция. Вон Серега Лемешев говорил, как-то заметил, одна из его «сырих» постарела, ну, думает, и он тоже вместе с ними старится. Они будут всегда. Эта Алина сама виновата, легкомысленная больно. И давай уже скорее ложиться, завтра воскресенье, Валька придет, мы с ним готовим его творческий вечер.

Воскресной ночью горемычный музыкант так и не изведал покоя. Ему снились причудливые, перепутанные с канарейками, сложенные семью дощечками, фазаны с халата, которые оборачивались драконами и засовывали свои кряжистые головы в окно его спальни. А поверх них белоснежная Одетта Наталья Дудинская билась в стекло, афишируя, что черный лебедь, который был прикормлен им лунным десертом, именуется Алиной.

Алина! сжальтесь надо мною.

Не смею требовать любви.

Быть может, за грехи мои,

Мой ангел, я любви не стою!

Александр Пушкин.

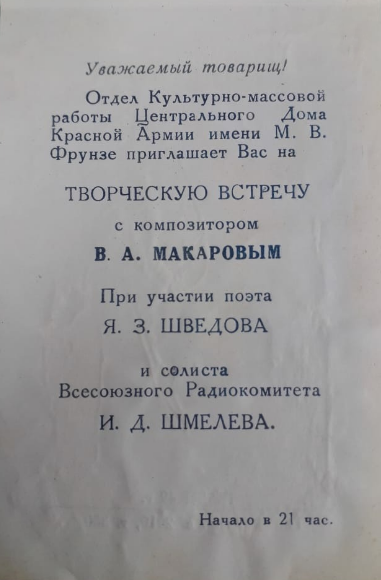

Близкий друг, служитель Евтерпы и ССК СССР, Валентин Макаров, сердечно похлопывал дремотного приятеля по плечу:

– Рассказывай, чертяга, как скатался? Что с тобой? Никак по твоему китайскому времени уже пора в кровать? Какой-то ты сегодня колыбельный.

– Ты понимаешь, тут такая штука вышла. Вчера одна девица полезла к нам в окно по штурмовке и сорвалась, поначалу меня это очень раздражало, а ночью даже какая-то абракадабра приснилась. Да и сейчас из черепульки не выходит, как думаешь, наверное, плохо ей там, в больнице? – без охоты ответил певец, не скрывая вновь нахлынувшей досады.

– Ну, Ваня, планида твоя такая, поклонницы диктуют жизнь, – композитор понимающе усмехнулся.

– Валь, ну а кто мы без них? Сам посуди, – подтвердил Иван, поглощая глазами принесенные автором ноты. – Все для них, дорогих. Как там у разумного Островского Александра Николаевича говорится: «Публику винить нельзя, публика никогда виновата не бывает; это тоже общественное мнение, а на него жаловаться смешно. Надо уметь заслужить любовь публики». Без нее мы ничто, Валек! Ее нет, мы бессмысленны.

Таланты и поклонники… Главная материя каждого мастера.

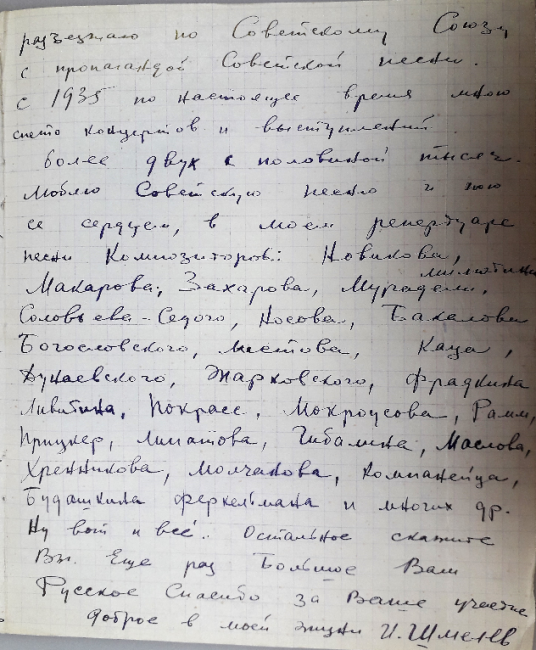

Какие они? Важнее те, что играют зал. Их союзное творчество оправдывает стихийность поездов, безличие гостиниц, вечную разлуку. Но лишь в таком находится праведный путь исполнения истины. Шмелев покинул громадную аудиторию Центрального радио ради концертных встреч с живой и чувствующей публикой. Он тонко слышал ее настроение, искал восхищенный взгляд, разделяя на двоих их общее богатое пространство. Он сделался знаменитым и долгожданным – нередко она просила приехать к ней именно его. Гастролируя по стране, отыскивал песни городов и весей, улетая за рубеж, пел опусы народов мира, и всегда, где бы ни нашел себя, к публике выходил сердцем один на один.

Самая ценная публика, он называл ее своей, хранила постоянство в обители его музыки. Ее чуткие уши знали тональность следующей ноты. Его интрига маэстро – покорить ее словно ненаглядную суженую свежим владением звука. За это чудо новизны и естества она прощала ему грехи, а он дышал ее великой силой. Бывало, в антрактах он ходил к ней на свидания, чтобы услышать, как она, правдивая и чувственная, уверяет его в верности, признаваясь, что в прошлый раз он был другим; ходил, чтобы пожать ей преданную руку и после по-иному просолировать бисы.

Певцы-солисты – особая история.

Блестящие мужчины, поющие любовь, рождали небывалые эмоции у неукротимых поклонниц. В репетиционные дни эпохальное здание Большого охватывал хоровод мерцающих лихорадочным светом упоенных страстных глаз и накрывал благоговейный шепоток: «Он здесь!» Он – выбранный задолго до желтых таблоидов и буржуинских плейбоев русским народоволием истинный музыкальный секссимвол державы, артист славной сцены, тенор-красавец Сергей Яковлевич Лемешев. Высшим смыслом бытия назойливых девиц являлись проводы их божества от театра до машины. А после, «освященные», они неслись на запредельных скоростях на угол Горького и Камергерского, сопроводить его хоть до подъезда, при этом вовсе не силясь угадать, что первой несбываемой мечтой их идола, было не видаться с ними хотя бы неделю.

Тенор Иван Семенович Козловский считался более благополучным, за ним ухаживали менее смазливые, но более разумные. Не примораживаясь на зимней стуже к магазину «Сыр» у подворотни священного дома, не бахвалясь гордым титулом «сырихи», с завидным постоянством, выскакивая из зрительских лож, в неугасимом рвении тяжелого ИС-2 устраивали на весь венценосный зал пятнадцатиминутную «пальбу», срывая оперный спектакль. Устилая преподобный путь цветами, врывались в вожделенные гримерки. Отважные в высоких страстях к идеалу вызывали «лемешисток» на походы «клан на клан идет войной», за что и депортировались в усмирительные казенные стены добродушным послевоенным лейтенантиком с южно-ростовским говорком.

На этом ореоле баритон Шмелев познал себя счастливцем. Не имея теноровых «привилегий», артист не эскортировался патефонными проходами, стряхивая с плоти пестрые кругляшки конфетти, бабахнутые из хлопушки милыми зазнобами за добрую честь героя их романа. Но, обладатель бархатных карих глаз, певец нередко лишался калош, по легкомыслию оставленных им на пороге Дома работников искусств и в мгновение ока пропитых прелестным созданиям за «баян» охочим до беленькой сторожем.

– Настеночка, а я сегодня без мокроступов, – наивно прихлопывая ресницами, вырисовался перед супругой вернувшийся с репетиций разутый Иван.

Порой в послеконцертных кулисах он с деликатностью Иова перед взором семейного «Херувима» распутывал с себя гирлянды зависевшихся поклонниц. А с сорок шестого возле их домашнего очага приютились нежные молодые вахтерши. Скрывая резидента с упрямством тертого разведчика, девицы под угрозой отлучения участковым не сознавались, откуда заимели заветный адрес, где выясняли дату возвращения с гастролей драгоценного кумира. А Настя, завидев их в подъезде, расцветала – сегодняшним сокровенным вечером любимый непременно примет ее ближе к сердцу.

Летом сорок седьмого на пылких обиженных и разочарованных глазах, изучавших биографию маэстро с нижней ступеньки сталинской пятиэтажки, владелец сердечных дум бережно внес в подъезд на Малой Тульской кружевной новорожденный сверток, и девичьи дежурства при дворе немного стихли. Но с приходом холодных дней безотказная Настя вновь утепляла горячим чаем девчонку, издававшую зубами тамбуриновую дробь на бесстрастном тридцатиградусном морозе. Так они и бытовали вместе: пели, взрослели, учились, болели и, если случалось, однажды влюблялись и исчезали.

Засыплет снег дороги,

Завалит скаты крыш.

Пойду размять я ноги:

За дверью ты стоишь.

Одна, в пальто осеннем,

Без шляпы, без калош,

Ты борешься с волненьем

И мокрый снег жуешь.

Борис Пастернак.

Предупредительный Иван, свыкнувшийся со знойными декорациями рабочих будней, принимал их как данность актерской планиды, и оконная сага рассталась бы с ним навеки забытым сновидением, если бы не полет и больница…

Но компульсивные неисполнения душевных границ казались робкой невинной потехой в метафоре с бурлацкой ношей, упавшей на звезду первых идеологов песни. На композиторские фронты с решимостью тяжелого бомбардировщика выдвигалась эскадрилья почитательниц, достойных соавторства с успешными и знаменитыми.

В бессмертных посланиях своим фаворитам надменные матроны распоряжались приобщить их к «величайшему» пути в высокое искусство, а за неисполнение сего указа, сигналили на заседание профкома о протестах жертвы «коммуницировать с общественностью».

Но ты… ты ведь любишь властительно-душно,

потребуешь жертв от него,

а он лишь вздохнет, отойдет равнодушно –

и больше не даст -– ничего…

Владимир Набоков.

11 августа 1928 года «Рабочая Москва» приглашала горожан и гостей на роскошный фестиваль: «Открывается вход в парк культуры и отдыха. Зав. парком тов. Лебедев сообщил нашему сотруднику, что парк открывается в воскресенье, 12 августа, в 12 часов дня». Девятнадцатилетний студент по классу композиции из Первого московского музыкального техникума ясноглазый Валька Макаров встретил лучезарное утро за своим старинным восьмидесяти восьмиклавишным Мюльбахом в комнатке в Астраханском переулке и, погрузив себя в дядюшкину парадную тройку, понесся сквозь бесконечные улицы в новые досужие «хоромы» столицы. На входе возле человека с плакатом «Пойдем со мной, весь парк тебе я покажу и про работу расскажу» позировала развеселая тележка с белоснежным льдом, среди разломов которого выстроились бидоны «чудесного холода полный сундук» в фисташковых и кофейных тонах. Знающий себе немалую цену добродушно-важный мороженщик подцеплял заветные шарики на формочку и сдавливал их двумя круглыми вафельками, «прихорошенными» письменами: Ваня, Вова, Женя, Маша… На этих незатейливых кругляшках, якорьках радости в трудной раннесоветской жизни, молодые гадали на имя скорого избранника. Валентин купил одну: на ней романтичными буквами красовалась Марина. «Морская…», – мечтательно подумалось юноше в тот самый момент, когда за его спиной зазвучал серебристый настойчивый смех.

Он обернулся: она стояла, свободная и прохладная, охваченная сегодняшним солнечным днем:

– Какой Глазатик хорошенький.

– А отчего вы смеетесь? – мгновенно оробел от задорного напористого взгляда.

– Да не смущайся так, потому что я – Марина, – изумрудные дерзкие омуты бесстыдно оглядели юношу.

Марина, волнующее имя, словно зеленые волны, загадочные и зовущие, словно чистый аромат первых непорочных эмоций. Герой водил девушку по павильонам, с наивной деланной манерностью обсуждая с ней витрины и пересуды, пригласил на спортплощадку, где с отвагой сборника сыграл в «индербейэбол», получив могучий пас в лоб. Она, легкая и быстрая, взлохматив волнистые локоны, отбила тенниской не увернувший вовремя мяч и ловко увела незадачливого пажа за собой:

– Пошли, спортсмен.

– Какая вы умелая! – залюбовался ею Валька, и сердце его расцвело.

Вечерний праздничный свет ослепил гулявший парк, смешливые компании друзей разошлись по театрам и кино. Синеглазый Ромео потянул морскую «дриаду» в вековую глубину Нескучного. Там под липовыми шатрами над красотой скользящих по реке шаланд и быстрых лодок, утаивая сбивчивое дыхание, неумелым жестом он отважился прижать намокшую ладонь к ее руке:

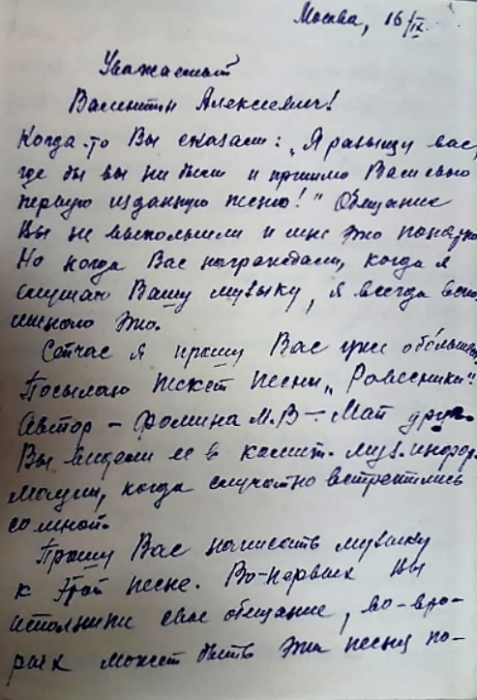

– Когда-нибудь я напишу хорошую песню, и, когда ее издадут, я найду вас, чтобы именно вам прислать самый первый экземпляр.

– Валюша, видишь ли, я не могу ждать это самое когда-нибудь, когда ты станешь известным мастером. Мастер мне нужен здесь и сейчас, ты очень мил, правда, но тратить молодость на ожидание не по мне, – холодный, вытрезвляющий дурман ответ, словно мистраль, остудил первый трепетный порыв.

Валентин Алексеевич сочувственно выслушав историю удрученного Ивана, изложив свою, погладил друга по широкой спине и вытащил из папки с нотами, исполненной дорогой испанской кожей, слегка примятые листки, изрисованные убористым нервным почерком. Раздосадованно глянул на них и отшвырнул на черный «Лихтенштейн».

– Читай, Иван, я тоже кое-что недавно пережил и очень тебя понимаю.

– Я недавно встретил ее в Инфомузе и с трудом узнал, такая она стала скучная, ужасно неестественная, с резким, я бы сказал, хищным лицом. И мне стало забавно от того, что тогда, девятнадцатилетним мальчишкой, я страдал в том самом парке, я ведь тогда себе пообещал, что стану знаменитым, и никто не посмеет надо мной смеяться, как посмеялась она, я напишу прекрасную песню, она узнает и пожалеет о том, какое великое счастье упустила. Какой же я дурак, я увидел ее в сентябре и понял, что она пожалела, унижалась, просила музыку написать, но только вместо торжества, мне очень захотелось от нее поскорее сбежать.

Вчера мы встретились; – она остановилась –

Я также – мы в глаза друг другу посмотрели.

О боже, как она с тех пор переменилась;

В глазах потух огонь, и щеки побледнели.

Яков Полонский.

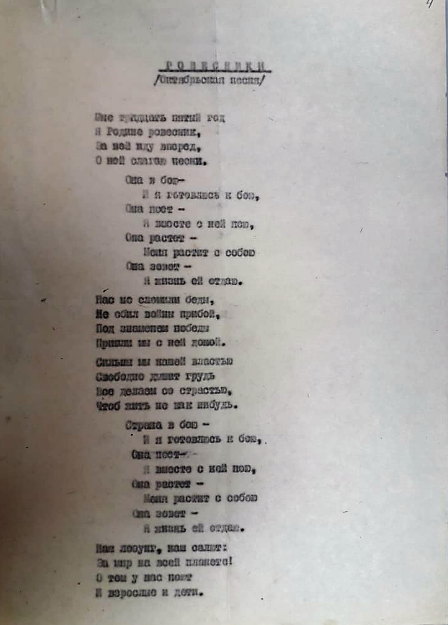

– Из-за этой странной мне памяти о первых моих влюбленных днях я даже что-то попытался написать на эти дурацкие стишки. Ты только прочитай этот стихотворный шедевр из пролетарских сценариев ансамбля НКВД. Вот, посмотри, я кое-что набросал по музыке, а теперь, Ванюша, решай сам: будешь петь эту топорщину – к концерту закончу! – композитор развернул отпечатанный на машинке формат А4 и картинно продекламировал:

– Нет уж, большое вам русское, дорогой Валечка, я таким в помянутом тобой ансамбле отравился, давай будем петь то, что по-настоящему прекрасно, жизнь коротка, а творческая еще короче, – ласково кивнул задремавшим на инструменте нотам певец и запел: «Скоро быть утру…»

«Уж совсем светло». Музыка Валентина Макарова, текст Константина Иванова, поет Иван Шмелев.

Отрепетировав концерт, друзья, вкушая китайские удовольствия, увлеченно рассуждали над будущей сюитой, как вдруг, сорвавшись на болеющую тему, Иван простонал:

– Да, Валя, тебе, безусловно, сложнее, я никому не обязан, и я в девичьих сливках нахожусь, только вот не дай бог, сливки эти скиснут, нежные они больно, мне очень не хочется быть причастным к гибели человечка, пусть даже такого оригинального и неуемного, особенно того, кому ты был по-своему дорог.

И Валентин понимающе ответил:

– Ваня, ну в самом деле, не дергайся ты и не разводи антимоний. Вот что, ты позвони в больницу и, я уверен, тебе скажут, что с ней все в порядке, решайся, чертяга.

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа все так же счастью

И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, что буду

Петь – но только песня зреет.

Афанасий Фет.

На пороге прощаний композитор, забивая карманы фруктовыми леденцами для жены, изрек истину:

– Как же много раз мне хотелось послать все к лешему, забиться где-нибудь на дачке, и никаких вечеров творчества, даже в редакцию не ходить, чтобы не натыкаться на разных там Марин. Но ведь вот, как только объявляют на концерте: «Музыка Валентина Макарова, поет Иван Шмелев», так все плохое забывается, дружище.

– И оба мы, как юноши, летим к микрофону и роялю, чтобы скорее спеть нашей дорогой публике новую песню… – подхватил любимого автора его любимец исполнитель.

На линии случилась неполадка. Не дозвонившийся до Первой хирургии «страстотерпец», оттаявший на уговоры своей половинки, прикорнул отдохнуть и, погружаясь в эпопею хрестоматийного Библиофага, увидел Второй сон Ивана Дмитриевича, в котором смазливый новоявленный солист Гастрольбюро СССР, «губитель невинной судьбы», заключал «Единство души усопшей с Царством Небесным», возлагая на последний приют прекрасного создания алый маковый цвет.

Ухнув с вероломного дивана, поливая голову живой водой, герой кротко подсластился к жене:

– Настеночка, сходи, моя хорошая, узнай, пожалуйста, может, девочке этой что-нибудь нужно. А, Настен? Иначе мне не быть. Возьми ей там юэбинов, и пастилу, ну что нужно, то и возьми.

В День четырех четвертей в час дарения ближним чудесных юэбинов вопрошают Луну о процветании. Старая сказка молвит, как тысячу лет назад беззаботная лунная богиня Чаньэ пекла из зелий Нефритового Зайца пирожки, исцеляющие хворь. Спустя века, когда тяжелая болезнь одолела людей, пожалевший их Заяц-добряк украл им у владычицы волшебный десерт. Прошли дни, и доверчивый добряк Шмелев, пожалевший пострадавшую за любовь обожательницу, отправил для нее в больницу магическое лакомство со своей святой супругой.

Женственная светлая Настена с минуту опасливо постояв на пороге бытия и небытия, отважно перешагнула черту палаты, за которой шмелиное семейство ожидал тревожный момент правды. Перед ее лучистыми великодушными глазами с драматизмом большого живописца раскрылся великолепный мастерский бытовой портрет. Под граммофонные звуки нестареющего танго «Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний…», восседавшая на троне из больничных подушек, цветущая молодая трещотка, окруженная хороводом знакомых до сердцевины разума лиц, охотно раздавала товаркам интервью:

– Девочки, какой же там миленький шкафик с зеркалами и столик такой старинный с зеленым сукном и золотыми завитушками, и пианино, «Лиштейн» какой-то, и еще много чего. А его женушка, дурочка такая, совсем ни о чем не догадалась, так и прыгала вокруг меня, как будто я барыня, а Иван Дмитриевич ей сам приказал открыть окно, а потом посмотрел на меня и сказал: «Алина, постарайся!»

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Александр Пушкин.

Следующим вечером Шмель со Шмеленком по приятельскому приглашению Леонида Куксо отправились на Цветной бульвар, 13, поглазеть на косолапых эквилибристов. Жизнерадостный поэт и гитарист, щедрый на каламбуры выдумщик, жертвенно преданный людям с арены с тех самых пор, как отец – летчик из Заполярья – привел сынишку в этот самый дом чудес на бенефис Антонова и Бартенева, с умением расписывал сценарии для лучших мастеров фееричного искусства: стоп-сигнальные подхвостые фонарики для Кляксы – компаньонки Карандаша, сюжет для «Наболевшего вопроса» Никулина и Шуйдина. Клоун, актер и композитор – человек-оркестр – выступал рассказчиком в запущенном в тот год Филатовском ревю «Медвежий цирк».

Глаза то озорные, то печальные…

Широкий жест, улыбка до ушей…

Hoc – помидором, волосы мочальные,

Он взрослых превращает в малышей.

Леонид Куксо.

Косматые шоумены вытворяли перед публикой отчаянные антраша: колесили по велотреку; взлетая под высоченный свод, кружились на трапециях; стоя на передних лапах, жонглировали задними; правили тройкой; напялив на «кулаки» защитные перчатки, захлебываясь счастьем, боксировали.

Когда веселье пришло к блестящему финалу, родитель повел прилепившегося глазами к арене сынишку в закулисье посмотреть на косматых актеров. За тяжелым мистическим занавесом им повстречались белогривые пони в расшитых бисером ногавках, факир в малиновом тюрбане, звонкие брехливые пудели, одного из которых нес на огромной лапе актер по имени Макс. И в мгновение, когда «носильщик», выпустив кудлатую собачонку, опустился «на четыре», на него из-за расшитой бубенцами портьеры, раскрыв широкие объятия, накинулась рыжая курносая девчонка. Осерчавший на бесцеремонность премьер привскочил и, вскинув бурую «граблю», нетерпеливо отверг бесшабашную поклонницу.

– Дамочка, быстро отойди от медведя, – только-то и взревел дрессировщик Филатов. – Пошла отсюда, д…ра!

Леонид провожал к выходу «полосатую» семейку. Возле циркового подъезда зависла сарафанная мафия. Одна из девиц, веснушчатая, с ссадиной на бледно-розовой щечке, восторженно рапортовала:

– Представляете, он даже дурой меня назвал, сам!

– Ты глянь, воистину такая и есть, вон как радуется за то, что ее так назвали. Валя Филатов сейчас в таком успехе, что приходилось одеваться в чужую шубу и уходить через пожарку, – недоуменно кивнул на неуемную барышню циркач.

Иван захохотал:

– Неужели через пожарку? А не рискованно?

– Так он же с детства партерный акробат, – иронично отпарировал Леонид.

– Это так просто? Передвигаться по пожарке? А я, балбес, до недавнего думал, что это особенный трюк! – то ли от чудесного вечера, то ли от присутствия рядом хорошего приятеля, весело смеясь, Иван рассказал о своих недавних злоключениях…

День спустя на Малой Тульской затренькал дотошный звонок:

– Вань, у меня для тебя готов текст новой песни! – вчерашний приятельский голос прогремел над ленивым диваном.

– Какой ты скорый, тема-то какая? – загребая рукой смолистые волосы, удивился Иван.

– Актуальная, Ванюша, – «Таланты и поклонницы».

– Не слишком ли скользкая тема? – сомнительно возразил певец.

– Не слишком, ты спой, чтобы они нас услышали, у Настены твоей, по-моему, крылья режутся, а Сергей Лемешев, как услышал мои стихи, так и сказал, что ты должен быть делегатом, сам он никогда не решится, да только там все очень плохо с этим: девки совсем разум потеряли, его жену Иришу Масленникову чуть не убили на авансцене, сбросили на нее с верхнего яруса два мешка медяков, не ждать же теперь, когда им придет в голову твою Настю камнями закидать.

– Не думаю, что закидают, как сказал один лейтенант из милиции, наши – хорошие, мирные! Все-таки, как ни верти, женщина все равно самое лучшее, что придумала для нас, мужиков, матушка-природа, и ей многое за это совершенство прощается.

О, женщина, дитя, привыкшее играть

И взором нежных глаз, и лаской поцелуя,

Я должен бы тебя всем сердцем презирать,

А я люблю, волнуясь и тоскуя!

Константин Бальмонт.

Он готовил песню с красавцем-гармонистом Борисом Тихоновым, с которым вместе сбегал от поклонниц еще с ансамбля НКВД. Но явившись на концерт, все же решил ее не петь – мастер любил свою публику и доверял ей. Выйдя на святую сцену, в притерпевшихся лучах рампы вдруг увидел Алину, живую, озорную, готовую храбро карабкаться по лестнице на заветный четвертый этаж. Обреченно смирившись с неизбежным, глубоко вздохнув, маэстро подошел к баянисту и попросил наиграть мотив.

«Поклонница». Музыка Владимира Семенова, текст Леонида Куксо, поет Иван Шмелев.

Песня предоставлена из архивов Дмитрия Шмелева и исполняется впервые.

Наталья Легонькова.

Москва, февраль 2021.