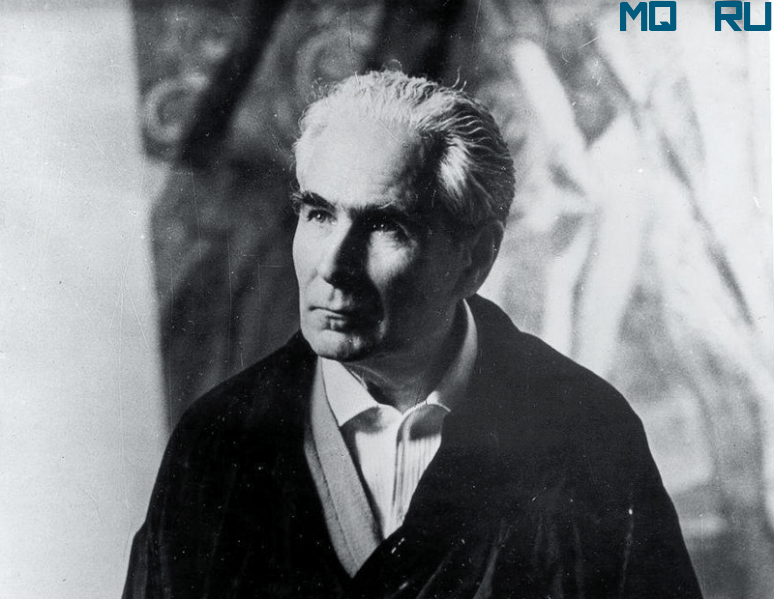

Русский художник Павел Корин

В Москве, в районе Пироговки, где впереди шумы Садового кольца, а позади строгая тишина Новодевичьего монастыря, за высоким рядом сановитых домов вдруг обнаруживается маленький солнечный дворик с особнячком, с заборчиком, на который кладут головы тяжелые июльские пионы. Москвичи, к сожалению, почти ничего не знают об этом доме, где жил и работал художник Павел Корин. Музей-квартира, так это теперь называется,— филиал Третьяковки, а сколько гостей может вместить квартира? Вот и записываются на экскурсии за три года вперед, все больше приезжие, все больше издалека, из-за моря, эти вне очереди, и одна из тайн нашего времени, готовая раскрыться перед каждым, так и остается неуслышанной — в двух шагах от Садового кольца.

А нам повезло, нас встретила хозяйка — Прасковья Тихоновна, вдова мастера. В этом доме у нее есть своя комната, спаленка, все остальное уже музей, где она — хранитель и рассказчик, экскурсовод, вспоминатель, человек, которого бесконечно любил мастер, которому он полностью доверял, женщина, которая, как ни странно, все еще не дает дому стать музеем — он живет теплой человеческой жизнью, и вещи еще не стали экспонатами, дом живет в ней и ею.

Дом плотно пришит к земле, даже порожка нет, и из бензинового гама вы попадаете сразу же в другой мир — мир благородной тишины, мир бронзы, живописи, скульптуры, мир великолепия, но не холодного, дворцового, а теплого, уютного и нежного. Здесь фантастической, невероятной красоты иконы, здесь картин столько, сколько на осенней рябине ягод, здесь живопись, старинные подсвечники, хрусталь излучают ясный, ровный и высокий свет искусства.

И он мягок, этот свет творчества, окружающий вас. Он духовен и тёпл, вам не надо вставать на цыпочки, не надо приглаживать взъерошенную прическу: хочется сесть в старинное кресло — да бога ради, оно же для того и сделано, еще не музейный экспонат, а просто вещь, созданная для удобства жизни.

Но и спаленка, и гостиная, весь этот уют и гармония — только преддверие к главному помещению особнячка, и там неожиданно взлетает потолок и уют тихо застывает в дверях: здесь было сердце дома — мастерская мастера. И вы попадаете в другой мир. Этот мир еще красочен поначалу, но на ваших глазах краски уходят и мир становится черно-белым, как день и ночь, резким, как свет перед грозой. И тревожным. И вам неспокойно, словно стены начинают выдавливать из себя голоса, они сливаются в ровный гул, какой издает толпа в ожидании набата.

Треть мастерской занята огромным холстом. Само по себе это техническое чудо. Ни единой сшивки — один огромный кусок, выработанный специально для Корина по просьбе Максима Горького. Тогда они еще оба верили, что картина «Русь уходящая» будет создана… На холсте ни единого мазка, ни одного карандашного эскизного штриха. К нему не прикоснулась рука мастера, но поработало время: по холсту гуляют разводы, похожие на ржавчину, и какие-то абстрактные сюжеты бродят по нему, будто заключенные в его глубине души и тела просились на волю, не добились ее, и слабые их вскрики достигли поверхности и отпечатались на ней. А полукругом около холста, замыкая все пространство мастерской, расположились работы, по привычке называемые эскизами к неосуществленной картине «Русь уходящая».

Большие полотна, почти все выше человеческого роста, законченные, отделанные с безупречной ясностью — почему эскизы? Вам объяснят: все эти фигуры должны были занять свое место на том огромном пустом холсте, эскиз композиции здесь же, в мастерской, и эти разрозненные фигуры действительно собраны там вместе— так почему же они все-таки не собрались, когда все было так ясно и понятно, почему холст остался пустым — с того далекого 1925 года?..

Русь уходящая.Павел Корин

В 1925-м художник был уже не мальчиком, обуреваемым дерзкими замыслами переплюнуть самых великих, ему шел 33-й год, возраст Христа, и он был очень ответствен и перед собой, и перед искусством, которое подчинило его себе навсегда и безраздельно. Он родился в знаменитом селе Палех, где делались изумительные «царские» иконы, и семья его была гнездом иконописцев, и сам он был иконописцем, и к 16 годам уже считался мастером своего дела.

Изнурительная и точная школа Палеха, алгебра и гармония мастерства в иконописной палате при Донском монастыре в Москве, великая школа Михаила Нестерова, ставшего и наставником, и другом, и просто товарищем. А еще учителями были Константин Коровин и Леонид Пастернак — такую школу прошел, что уже и сам вскоре стал преподавателем, и, как вспоминают, отменным. Все, что мог взять у других, взял, но не спешил осознать себя мастером, сельская основательность подсказывала: есть возможность учиться — давай, пригодится, мастерство — это ж такая штука… За год до революции Нестерова пригласили выполнить росписи подземного склепа-усыпальницы церкви Марфо-Мариинской обители. Он взял с собой Корина. Павлу было 24 года.

А за много лет до этого девочку-сироту из чувашского села вызвали к приютскому начальству: «Хочешь ли поехать в Уфу, а потом в Москву?» Дело в том, что великая княгиня Елизавета Федоровна собирала сирот со всех национальных окраин России для учебы в Марфо-Мариинской обители, которую она опекала. Так в памяти и осталось: Рождество, женщина, которую называли Великой княгиней, подвела девочку к елке и сказала: «Какую ты хочешь игрушку?» «Вот эту». И указала на колокольчик, что висел на самой макушке.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна

В обители сиротам дали учительское образование, но больше чем в учителях страна стала нуждаться в фармацевтах, девочек решили доучить. Шла кровавая и в то же время унылая война, Паша Петрова готовилась к экзаменам, а их надо было сдавать в университете, не шутка. Но хоть и война, и экзамены, но жизнь-то шла, и девочки были девочками, и им хотелось на воздух, на отдых, и взрослые это понимали. Ежегодно девочек из Марфо-Мариинской обители отправляли на дачи то к Беклемишевым, то к Юсуповым. Свободного времени оказалось невпроворот, а чуть раньше прорвалась страсть к рисованию. Девушку подвели к Нестерову. Он только что вылез из склепа и грелся на солнышке. «Рисуешь? Это хорошо. У меня есть ученик. Пусть у него будет ученица. Зовут его, как и тебя: Паша. Очень серьезный парень».

Паша Корин таким и оказался — спокойным, ласковым. Все объяснял и нередко хвалил. Разумеется, никогда не ходила к нему одна: начальство не разрешило бы, да и самой бы в голову не пришло. Но однажды все-таки оказались один на один. Было это в кабинете Великой княгини. Он, учитель ее молодой, был какой-то озабоченный, ходил от шкафа к шкафу. «Наверное, ругать собирается, да не знает, как начать»,— подумала и обмерла. Очень не хотелось быть руганной именно им. Вот он еще походил и говорит: «Хотите быть моей женой?» Она чуть не в плач, от неожиданности и от того, что прежняя жизнь сразу куда-то отодвинулась и ушла, а еще больше потому, что отозвалось в ней что-то на его слова, будто ждала их. Но сказала почти что твердо: нет и нет, не отказываю, но пока не сдам на ученика аптекаря…

Сдала те экзамены, другие сдала, но-вые поводы находились, и так тянулось 9 лет. Уже и война кончилась, началась и свершилась революция, уже и обитель разогнали, и Великой княгини не стало, времена несладкие пошли: вот тут, наконец, он взял девушку за руку и сказал: хватит, тебе без меня не выжить, так что венчаться пора. «Пора, пора»,— добавил Михаил Васильевич Нестеров. Он был посаженным отцом, у него и праздновали; он написал икону, ею молодых осенил, брак их благословил, угощение царское выставил: чай с пирожками. Невеста, а теперь уж жена, после ужина сказала: спасибо, отец, спасибо, муж, мне домой пора, мне завтра с утра в аптеку. Сестры по прежней обители — теперь вместе с ними работала— на смех подняли: вот так замуж вышла! Так что дом и семья строились медленно, но крепко, навсегда. Жилось трудно, и муж и жена всю жизнь работали без передыху, приходилось и копиями подрабатывать, им долго полегче не было. Замысел и вся работа проходили у нее на глазах.

Умер Патриарх Тихон. Хоронили его в Донском монастыре. «Отовсюду съехались калики перехожие, — вспоминает Прасковья Тихоновна, — странники, слепые с поводырями, нищие, монахи. Точно ожила картина XVI—XVII веков…» Уходит одна эпоха, приходит другая, и художник пытается запечатлеть уходящее. Так возникает замысел.

Максим Горький с большой свитой приехал к Корину, тот показал ему свои работы, Горький пришел в восторг и назвал будущую картину «Русь уходящая». Это название и закрепилось на несколько десятилетий за всем циклом.

Максим Горький

Ну что же, вполне обычное зарождение замысла: есть событие, художник его осмысливает и пишет нечто историческое, нечто эпопейное. И все понятно, кроме одного: почему картина так и не написалась? Самое понятное здесь — это отношение Горького. В своих мечтах о новом человеке, рожденном среди заклинаний — «Пусть сильнее грянет буря!»,— не оставалось места ни для калик перехожих, ни для странников, ни для просто «маленьких» людей. Алексей Максимович не любил деревню, видел в ней скопище «свинцовых мерзостей», крепко рассчитывал только на интеллигенцию и передовую часть пролетариата и мечтал о том времени, когда уйдет старая Русь и новый человек гордо взглянет на солнце. Это он и увидел в картинах Корина, которые тот скромно назвал эскизами.

Но было ли там то, что увидел Горький? Мог ли написать такое верующий человек? И он, и Прасковья Тихоновна не были фанатиками веры, но религиозность свою не скрывали никогда, хотя и не кричали о ней. И если был прав Горький, то Корин собирался прощаться не только со старой Русью, но и с собой, ибо был веткой ее, а ветка не прощается со стволом. Но как будто и слова жены подтверждают горьковское решение темы: прощание с уходящим миром… А все же: если есть эскизы, есть художественное решение замысла, но нет самой картины — то это неудача, и никак иначе это не назовешь. И мы говорим о том, чего нет. Ладно, не будем спешить.

Горький умел находить таланты и помогать им. Он дал денег художнику на поездку в Италию— в ту мастерскую, о которой мечтает каждый художник. Первое расставание с женой породило книгу писем, переполненных любовью, нежностью и рисунками. Они начинаются так: «Вот, Пашенька, осмотрел и увидел я Италию…», а продолжаются так: «Сегодня после обеда мы пошли на Яникульский холм, это близко от собора Петра. Я, не доходя до верха, начал рисовать вид на собор и окружающее место, вот я тебе сейчас тут нарисую…», а заканчивается так: «Что-то ты, дорогая, поделываешь? На службе ты или дома? Я часто вспоминаю тебя, Пашенька, думаю: «Что она сейчас делает…» Ну, Пашенька, до свидания, дорогая! Спокойной ночи, будь здорова. Я тебя люблю».

Буквально в эти же дни он рассказывает жене о работах Микеланджело: «Гиганты суровые, непреклонные — пророки и сивиллы. Жесты у них какие-то трагические, и задумывались они как-то сурово и трагично. Такой воли, такой силы и вместе такого пессимизма в мировой живописи еще нет. Как я счастлив, что наконец все это увидел, увидел и восхитился, и восхищение мое беспредельно…» Заметим, мастеру идет сороковой год, так что восхищение никак не юношеское. Гиганты, пророки, пессимизм… Но ведь и дома, в мастерской, у него остались пророки… И пессимизма там вполне хватает… Вполне четко в письмах прослеживается что-то свое, затаенное, может, даже и не вполне самим осознанное… А может, и скорее всего глубоко упрятываемое от чужих глаз и ушей. И, что еще страшнее, от самого себя. Там, в Италии, в Сорренто, Горький сказал Павлу Дмитриевичу: «Название вашей картины «Реквием» — слово не русское, непонятное… Дайте ей паспорт, назовите ее «Уходящая Русь».

Отчего ж непонятное? В православии, как и в католицизме, оно обозначает одно и то же: заупокойная месса. В те годы, когда Павел Дмитриевич продолжит работу над своими «эскизами», великая русская поэтесса начнет складывать самую трагическую песнь XX века и тоже назовет ее «Реквием». Анна Андреевна Ахматова тоже будет таиться и молчать. И работать. Уже после возвращения из Италии Корин занесет в свою записную книжку: «Москва. Март 1936. 9 и 10 марта слушал подряд два раза в Большом зале Консерватории «Реквием» Берлиоза. Этот пафос и стон должен быть в моей картине, гром, медные трубы и басы. Этот почерк должен быть…» Так что «Русь уходящая» — это было для Горького, для всех остальных, для нас в том числе; для мастера же то, над чем он думал, что работал,— было: «Реквием». И в благословенной Италии, припадая к великим, он думал над ним, и в беседах с Алексеем Максимовичем, и в письмах к жене «Реквием» живет своей полуосознанной, но явной жизнью.

Разумеется, в Италии не только гроза жила в сердце. Еще и просто тоска по дому, по жене: «…залез на какие-то древние развалины и начал писать Рим. Шумели аэропланы, гудки автомобильные, точно так, как сидишь— Москву пишешь. Размечтался, что сейчас стемнеет, я перееду на лодке через Москву-реку и домой, а там Пашенька ждет, будем пить чаи…» С особой страстью всматривался он в места, где Гоголь писал «Мертвые души», где Александр Иванов размышлял о «Явлении Христа народу»,—- в те места, где русские в Италии думали о России и мире. Не от чистого же любопытства — сам был в их состоянии. Оттого и Италия была не чужой: «Тут рядом траттория. Пошли в нее обедать. Все время шли под дождем… ноги промокли. В траттории, покамест нам собирали обед, я снял ботинки и носки, достал из кармана старую газету, обернул газетой ноги, надел носки и ботинки. Сразу стало ногам сухо и тепло, как в валенках».

Александр Невский. Павел Корин

Тосковал, мечтал, учился и работал, как вол. По пять часов, стоя, держа альбом в руке, без перерыва. По десять часов. По двенадцать. Постиг, что главное у великих не столько техника, сколько размах мысли и величие души. Ну а как же свой-то замысел?

«11 июня 1935. Боже мой! Неужели и мне закрыт путь к Великому Искусству? Понимая всю пошлость и низость падения, неужели и я должен свалиться туда? Боже! Как же, как же подняться к высотам чистого искусства?

28 июня 1935. Итальянская выставка, стою около Леонардо и Микеланджело. Боже мой! Боже мой! Великие, помогите! Как я остро ощущаю Гений у других и преклоняюсь перед ним. Боже, неужели у меня нет этого пламени? Тогда не стоит жить…»

С двадцатых годов по Москве шел слух, что какой-то чудак-художник рисует всяких побирушек, старушек, монашков— хорошо получается, да только зачем все это? Кто видел— восхищался работой, но почти никому не был ведом общий замысел. А годы шли.

«31 декабря 1939 г. Зажегся пожар европейской войны, сильнее слышен гул падающей, гибнущей Великой Культуры».

Не только в России что-то оборвалось, что-то и навсегда рушилось во Вселенной — об этом думалось тяжко и постоянно.

«22 июня 1943 г. Сегодня под утро видел во сне Микеланджело. Видел ясно, ощутимо… Встал потрясенный и взволнованный».

Война, грохот, гибели, сны, конец всему, конец всего, и — «21 июля 1944 г. Вчера был в Троицкой Лавре. Смотрел Рублева, икона Спаса из Чина… Искусство над эпохой, над бедами и смятением человечества. Великое, чистое, божественное искусство!»

Миры, оказывается, рушились не вне его, а внутри. И внутри же восстанавливались, обретали плоть и ясность. Можно было снова и жить, и работать.

«22 мая 1945 г. Увертюра «1812 год» Чайковского. Как это изумительно! «Спаси, Господи, люди твоя». Как трагично, как торжественно! Вот как надо писать свои вещи— властно, трагично, возвышенно и торжественно».

По количеству восклицательных знаков можно подумать, что запись сделана влюбленным юношей. Мастеру же пятьдесят три года. Будто он спорит с кем-то — не с собой ли? Будто убеждает кого-то — не себя ли? Или, может, он вообще такой восторженный? Да нет, когда касается своих работ, записи сухие, без никаких восклицаний: «Вчера открылась выставка в Третьяковской галерее. Мой портрет маршала Г. К. Жукова имеет большой успех». И все. «31 декабря 1950 г. Был приглашен преподавателем в изоинститут им. Сурикова в январе 1950 г. и был выгнан из него в августе… Кончается первая половина столетия, мне 58 с половиной лет». Вот так о себе. Как о чужом и малоинтересном человеке. Но под всем этим — заветное, неостывшее.

«19 апреля 1952 г. Елоховский патриарший собор. Под пение размечтался о своей картине, о своих былых замыслах. Да, я мог бы написать картину, картину возвышенную — торжественную». Что же, она уже в прошлом? Но Прасковья Тихоновна свидетельствует: мастер до последнего дня жизни не оставлял надежду написать ее. До последнего дня. И подходил к холсту. И отступал.

«31 декабря 1953 г. С каким трудом мне приходится отвоевывать право на жизнь художника-человека!..» Вроде совсем уж неожиданно. В 30-е годы всеобщие восторги вызвал его портрет Горького, во время войны прогремел его «Александр Невский», в 50-е — его мозаики Московского метро. И тем не менее… На него сыплются награды: золотые медали, премии, звания— он перечисляет их в записной книжке и заканчивает: «Все это в наше трудное время играет роль положительную. Я Искусство ставлю вне этих наград».

Автор Материала: Эрнст Маркин