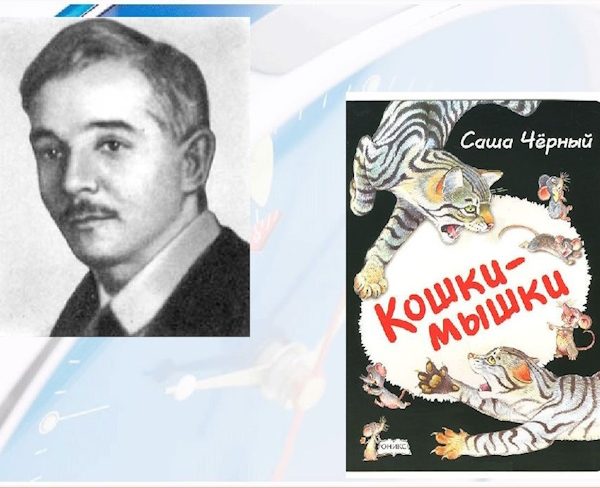

Алла Новикова-Строганова: Воскресить истинного человека. Прощальная повесть Н.С. Лескова «Заячий ремиз».

К 125-й годовщине памяти писателя

Повесть Николая Семёновича Лескова (1831 – 1895) «Заячий ремиз» (1894) – одно из наиболее загадочных, зашифрованных произведений русской классической литературы. «В повести есть “деликатная материя”, – писал Лесков, – но всё, что щекотливо, очень тщательно маскировано и умышленно запутано. Колорит малороссийский и сумасшедший» (1).

Это последнее лесковское творение осталось при жизни писателя не изданным. В феврале 1895 г. (за несколько дней до кончины Лескова) М.М. Стасюлевич – редактор журнала «Вестник Европы», – убоявшись цензуры, отказался печатать повесть, извиняясь перед автором его же остроумной шуткой, позаимствованной из «Заячьего ремиза»: «можно очень самому обремизиться <…> подвергнуться участи “разгневанного налима” <…> и непременно попадёте в архиерейскую уху»(2).

«Лебединая песнь» писателя вылилась под его пером в вековечную мечту русского национального сознания о чудесной жар-птице. В фольклоре эта сказочная птица олицетворяет волшебное заступничество. В повести Лескова мифопоэтический образ жар-птицы представлен в новом – христианском – контексте понимания и является выражением авторской ценностно-мировоззренческой позиции.

Повесть по-прежнему притягивает внимание, завораживает религиозно-нравственной и философской глубиной. Лесковский текст, основанный на Евангелии, открывает перед читателями всё новые и новые возможности для интерпретации и сотворчества. О новозаветной неисчерпаемости глубоко писал архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), называвший Лескова в ряду первых классиков, чей «чистый разум» повенчан «с глубиною сердца <…> единством воли и откровений»: «Евангелие не есть только идеальная истина для всякого мира, но и личное, всякий раз неповторимое слово, письмо Бога Живого всякому человеку в мире, – письмо, прочитываемое человеком лишь в меру его духовного сознания» (1) .

«Заячий ремиз» впервые был издан в 1917 году – «в эти абсолютно нелитературные времена». Д. Философов сравнил выход повести в предисловии к ней с «белоснежным пшеничным хлебом русской литературы», который получили голодные физически и духовно читатели; «загробный голос Лескова прозвучал со страниц “Нивы” как призывный колокол» (2) .

Важен также первый отклик А. Измайлова: «“Заячий ремиз”– одно из самых больных мест старика Лескова. Написал он его любовно, с огромным захватом, с великолепною своею сочностью <…> Идилличность тона и – рядом – сколько выстраданной злобы Лескова на ложное знание, которое никому не нужно, на старый подлейший режим, когда готовы были упечь учительницу в каталажку за цитаты из Евангелия; на добровольных присяжных сыщиков, готовых продать мир за орденок, падающий на перси» (3) .

Смысл заглавия повести, которое самому автору казалось «то резким, то как будто малопонятным», Лесков в письме к редактору «Вестника Европы» объяснил следующим образом: «“Заячий ремиз”, то есть юродство, в которое садятся “зайцы, им же бе камень прибежище”» (XI, 606). К разгадке таинственного названия, возможно, приближают строки письма Лескова к его приёмному сыну Б.М. Бубнову <середина сентября 1891 г.>: «<…> “мнимый покой”. Зайца обманчивый сон!..” Именно всё это “заячий сон”, с одним закрытым глазом и хлопающими ушами от страха утратить всё, чем владеешь» (IX, 501).

Писатель обращается здесь к фольклорно-мифологической образности: к распространённому представлению о том, что заяц имеет настолько чуткий сон, что спит с открытыми глазами. «Заячий сон» становится воплощением страха и трусости. Кроме того, заячья боязливость объясняется поверьем о том, что у зайца маленькое сердце: «Бог вылепил ему слишком длинные уши, а на сердце глины не хватило» (4) .

Далее в том же письме Лесков развивает мифологический образ «заячьего сердца» в ключе христианской антропологии: созданный «по образу и подобию», человек призван преодолеть в себе животное начало, укрепиться духовно, не роняя в себе «образ Божий», который есть не только дар, но и задание человеку: «Кажи нам, что есть крепкого, – за что можно удержаться, не делаясь жертвой случайностей и чужих прихотей, часто как раз рассчитанных на то, чтобы понизить в тебе “Сына человеческого”, которого ты обязан “вознести”, и других к тому же склонить, и убедить, и “укрепить слабеющие руки”» (IX, 501). Думается, что письмо это, написанное по иному поводу, глубоко иллюстрирует концепцию «Заячьего ремиза».

Сатирическая сторона произведения: когда герою только и остаётся, что «скрыться» в своём частном сумасшествии от всеобщей невменяемости и безумия общественного устройства, – а также всё, что ведёт к расчеловечиванию, «оболваниванию» Оноприя Перегуда, достаточно глубоко изучены. Важнее сосредоточить основное внимание на противоположно направленном изменении «натуры» героя: на пути его возвращения от «оболванивания» к «истинному человеку», то есть божественному началу, внутреннему свету, скрытому тенью «телесного болвана», «пониженному», «жесточайше уменьчтоженному» (IX, 502). Однако в герое живо сознание необходимости отыскать и «вознести» «невидимую и присносущную силу и Божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зерцаловидные тени» (IX, 501).

Не только эпиграф, взятый из «Диалога, или разглагола о древнем мире» Григория Сковороды (1722 – 1794), но и другие христианские идеи этого украинского философа художественно воплотил Лесков в своей повести. Основная из них: «надо идти и тащить вперед своего “телесного болвана”» (IX, 589), – то есть не позволять телесному, материальному, животному началу взять верх над «истинным» – духовным – человеком.

Получив чин в социальной иерархии чинов, будучи направлен в родное украинское село Перегуды в качестве станового пристава, Оноприй Перегуд поначалу пытался в своей полицейской практике выявить истину «по облегчённому способу» – при помощи тетрадки «Чин во явление истины», рекомендованной для допросов подозреваемых и составленной таким образом, чтобы даже невинный при таком допросе внутренне устрашался и был «готов сказать: “Виноват”» (IX, 536).

Перегуд фактически занимает ту должность, которая требует вершить «суд правый», однако, будучи сам безмерно далёк от уразумения истины, он пользуется неправыми полицейскими уловками, юридической казуистикой: «Вот эта – пожалуйте – вам юристика!» (IX, 537). Такая «юристика» ещё более усугубляет всеобщую несправедливость и отдаляет от познания истины. «Болван» Перегуд принимает непосредственное участие в процессе «оболванивания» социально-нравственных основ жизни. При этом совесть его не мучит, он считает себя образцовым блюстителем порядка и являет образчик внутреннего и внешнего самодовольства. Статный, дородный становой самолюбиво восклицает: «Процвете моя плоть, а нечестивый погибнет!» (IX, 536).

Лишь к финалу повествования герой осознал, что истина является не по официальному прописному «чину» и не в тот момент, когда кто-то немедленно захотел её открыть. Истина без всяких «чинов» приходит всегда в своё время, и Перегуду она приоткрывается как раз тогда, когда он все свои чины потерял, очутившись в сумасшедшем доме.

Однако если в начале своей государственной службы Перегуд ещё имел человеческий облик хотя бы внешне: «был в процветении румяный и полный» (IX, 536), – то, поддавшись искушению службистского честолюбия, окончательно этот облик утратил, превратившись внешне и внутренне в чудовище почти инфернального плана.

Заразившись хронической «инфекцией» государственной политики – «ловитвой потрясователей основ», что «троны шатают», – Оноприй Перегуд перерождается: внутренняя метаморфоза отражается и на внешнем уровне (не раз проходит мотив зеркального отражения – «зерцаловидной тени», – заявленный в философском эпиграфе): «у меня вид в лице моём переменился <…> и стали у меня, як у тых, очи як свещи потухлы, а зубы обнаженны… Тпфу, какое препоганьство!» (IX, 546).

Перегуд, ужаснувшийся своему отражению, видит в зеркале именно то, о чём предупреждал когда-то его родителей, решающих судьбу сына, умница-архиерей. Это образ колоритный, привлекательный, симпатичный и близкий самому Лескову: «Быв по натуре своей одновременно богослов и реалист, архиерей созерцаний не обожал <…>, а всегда охотно зворочал с философского спора на существенные надобности» (IX, 521). Священник наставляет: «Ещё что за удовольствие определять сына в ловитчики! <…> “Се стражи адовные, стоящие яко аспиды: очеса их яко свещи потухлы и зубы обнаженны”» (IX, 522). Жуткий образ «адова стража» из библейской Книги Еноха настойчиво повторяется на протяжении всей истории маниакальной одержимости героя подозрительностью, шпионством, доносами, погонями за мнимыми «сицилистами» и «потрясователями основ».

Важно отметить, что портретная деталь «зубы обнаженны» не только атрибут библейского чудовища-аспида – «адова стража», но и зоологическая черта животного облика зайца. В поверьях распространены представления о зайце как существе опасном и связанном с нечистой силой. Перебежавший дорогу заяц сулит несчастье. Известны также былички о зайце-оборотне, наделённом демоническими свойствами, который «бросается под ноги, заманивает в чащу, преследует человека или исчезает в вихре, с шумом, хохотом или зловонием» (5) . Именно таков Перегуд в его погоне за «потрясователями».

Так подтекст повести не только снова отсылает к её названию, но и выполняет функцию трансформации фольклорных и христианских мотивов в идейно-художественной структуре повествования.

С христианской темой непосредственно связан эстетический аспект. В контексте выраженных в «Заячьем ремизе» представлений о прекрасном и безобразном важно подчеркнуть мысль В.И. Ильина, высказанную в его статье о Лескове: «Бог – источник прекрасных форм; быть безбожным – это не только значит быть безобразным, это значит умножать вокруг себя безобразие» (6) .

Перегуд в прямом смысле лишается своей человеческой сущности, окончательно сходит с ума, когда выясняется, что «дерзновеннейший потрясователь» – его собственный кучер-орловец Теренька. «О, Боже мiй милiй! А кто же был я? Вот только это и есть неизвестно» (IX, 581), – горестно сетует потерявший свою личность герой повести.

Свет истины потух для него. Неслучайно настойчиво повторяется портретная деталь – реалистическая и метафорическая одновременно: очи, «яко свещи потухлы». «Светильник для тела есть око, – наставляет Христос в Нагорной проповеди. – Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло; Если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно» (Мф. 6: 22 – 23).

Перегуд-становой, погрузившийся во тьму духовную, безмерно далёк от того мальчика – церковного певчего, посвящённого в стихари, – каким он был, когда «перед всеми посередь дни свечою стоял и светил» (IX, 523). Теперь он утрачивает божественный свет «истинного человека», окончательно превращаясь в телесного «болвана», тёмную «зерцаловидную» тень.

В эпизоде с молодой учительницей – «подозрительной» Юлией Семёновной («коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербургской педагогии» (IX, 551)) – Перегуд, дабы разузнать, что скрывают тёмные очки, просит позволения посмотреть в её «окуляры» и ведёт себя почти как в крыловской басне «Мартышка и очки». В подтексте произведения возникает новое зоологическое уподобление – с гримасничающей обезьяной.

Перегуд начисто лишается своего прежнего духовного опыта, забывает Священное Писание, которому был учён у архиерея, и попадает в преглупейшее положение, когда пытается «вывести на чистую воду» стриженую, в «окулярах» Юлию Семёновну, заставляя девушку написать о том, что она думает о богатстве и бедности. Её записи, не узнав в них текстов Нового Завета: «забота века сего и обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодно» (Мф. 13: 22); «Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» (Иак. 2: 6) – становой отсылает начальству как донос.

«Вот наинесчастнейший человек, который охотился за чужими “волосами”, а явился сам острижен. Какое смешное и жалкое состояние, и сколь подло то, что их до этого доводят» (IX, 582), – таково резюме автора.

Уже будучи в сумасшедшем доме, Перегуд верно трактует своё прежнее безумие, объясняя его причины «гордыней», «ненасытной жаждой славы» и «безмернейшим честолюбием» (IX, 543). Другими словами – «он впал в искушение» (IX, 538), забыв слова молитвы Христовой: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

Показатель духовного выздоровления – освобождения героя из сетей «бесовского наущения» (ловя «потрясователя», он сам был пойман и запутан в «сети», подобно приснопамятному «огорчённому налиму») – следующая самооценка Перегуда: «когда я <…> вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а мне делается ужасно!» (IX, 543). Импульс к освобождению из ужасающих бесовских сетей способствует торжеству истинного человека.

«Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится» (IX, 585), – этим замечанием философа Григория Сковороды проясняется процесс, происходящий в герое: пусть он уже не годится для прежней «социабельной» жизни, зато в духе его «поднимается лучшее» (IX, 585). В доме для умалишенных на грани безумия и мудрости Перегуд, наконец, начинает путь приближения к истине. Теперь он избавился от цивилизации, от общественной жизни, в которой всё было скрыто мраком, перемешано (точнее – помешано). Герой постигает добро и зло в чистом виде. У него «вырастают крылья», и по ночам он «улетает отсюда “в болото” и там высиживает среди кочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы» (IX, 588).

Эпизод на «болоте» не поддаётся однозначным и прямолинейным истолкованиям. Неслучайно Лесков, предлагая «Заячий ремиз» для публикации в журнале «Русская мысль», предупреждал о том, что в повести всё «тщательно маскировано» (XI, 599).

Следует иметь в виду, что писатель и его герой великолепно знают фольклор, окружены им как элементом духовной и бытовой атмосферы. «В устных преданиях, – отмечал Лесков, – <…> всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности», «в младенческой наивности» есть «оригинальность и проницательность народного ума и чуткость чувства» (7) .

Полностью материал читать здесь.

Главный редактор сетевого литературного и исторического журнала «Камертон» Светлана Замлелова.