MIT Лекция по физике — Измерения пространства

- MIT Лекция 1 — Измерения пространства и времени

- MIT Лекция 2 — Одномерная кинематика, скорость, ускорение

- MIT Лекция 3 — Векторы, скалярное и векторное произведения, трехмерная кинематика

- MIT Лекция 4 — Трехмерная кинематика, движение снарядов

- MIT Лекция 5 — Движение по кругу, центрифуги, движущиеся системы отсчета

- MIT Лекция 6 — Три закона Ньютона

- MIT Лекция 7 — Вес и невесомость

- MIT Лекция 8 — Трение

- MIT Лекция 9 — Обзор первого экзамена

- MIT Лекция 10 — Закон Гука и простое гармоническое колебание

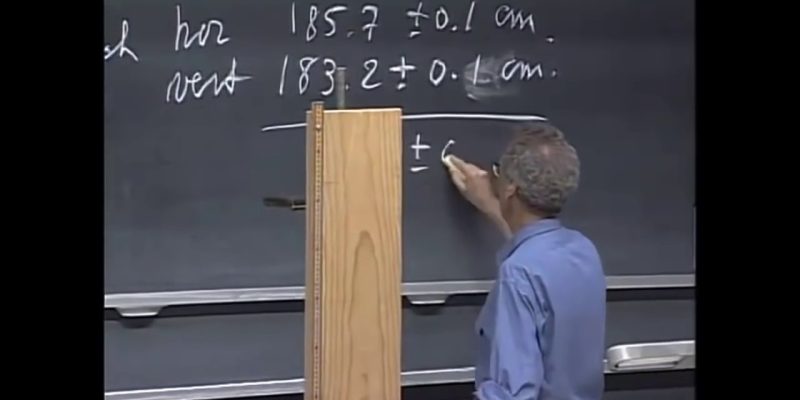

MIT Лекция 1 — Измерения пространства и времени

MIT Лекция 2 — Одномерная кинематика, скорость, ускорение

MIT Лекция 3 — Векторы, скалярное и векторное произведения, трехмерная кинематика

MIT Лекция 4 — Трехмерная кинематика, движение снарядов

MIT Лекция 5 — Движение по кругу, центрифуги, движущиеся системы отсчета

MIT Лекция 6 — Три закона Ньютона

MIT Лекция 7 — Вес и невесомость

MIT Лекция 9 — Обзор первого экзамена

MIT Лекция 10 — Закон Гука и простое гармоническое колебание

MIT Лекция по физике: Интервью с Уолтером Левиным

О физике, искусстве, секретах преподавания и главных загадках Вселенной.

В апреле 2017 мы взяли интервью у Уолтера Левина — легендарного лектора, астрофизика, автора книги «Глазами физика: Путешествие от края радуги до границы времени», бывшего профессора MIT. Его прощальная лекция «For the Love of Physics» набрала на YouTube почти 6 млн просмотров.

Мы поговорили о науке, преподавании, личных интересах и самых загадочных объектах во Вселенной: видео-версия интервью тут, адаптированная для чтения — под катом.

Vert Dider: Сегодня у нас в гостях бывший профессор MIT, один из самых известных физиков и преподавателей в мире — Уолтер Левин. Вероятно, вы помните его лекцию «Во имя физики» в переводе Vert Dider или его книги, например, «Глазами физика», которую издательство «МИФ» выпустило на русском. Как-нибудь почитайте.

Итак, Уолтер, думаю, мы начнем с нескольких личных вопросов.

Первый и, возможно, самый важный: что вдохновило вас пойти в физику?

Walter Lewin: На самом деле ответ на этот вопрос довольно банален. Вот как все началось: я довольно неплохо учился в школе, у меня была склонностью к науке, но не к языкам.

Потом надо было решать, куда поступать: мне давалась математика, но у меня в голове не укладывалось, что я могу связать с ней жизнь — так что тут мимо. Я любил и химию, но как мне тогда казалось, там главное было зубрить, а не понимать концепции, а у меня ужасная память — так что мимо.

У меня остался вот какой выбор: биология, физика живого, или же физика. В Голландии для изучения биологии необходимо чтобы в школе были латынь и греческий — у меня их не было.

Так что я выбрал физику методом исключения, не то чтобы от большой любви. Кто же знал, что я влюблюсь в физику и она отплатит мне взаимностью: моя жизнь так сплелась с физикой, что я теперь говорю, что физика и есть моя жизнь, а искусство — моя любовь. Этим я дышу.

VD: Рад, что вы упомянули искусство — об этом как раз наш второй вопрос: какой вид искусства вам больше всего нравится и кто ваш любимый деятель искусства?

W. Lewin: Любимых художников у меня пятьдесят, не меньше. Хотя формального образования в искусстве у меня нет, я тщательно изучил историю искусств, у моей жены степень магистра истории искусств, а я даже читал о ней лекции. Нескромное заявление, но в искусстве я разбираюсь хорошо. Единственное же, что меня в нем интересует — это первопроходцы. Что мне там нравится или нет, гораздо менее важно чем своего рода изобретения, прорывы. В физике то же самое. Мои личные предпочтения не играют никакой роли, важно кто совершил этот прорыв. Назову творцов-новаторов первой четверти двадцатого века. Один из них — Малевич.

Супрематизм изменил мир: 1915-ый, его «Белое на белом» и «Черный квадрат» — они изменили мир. Так же как Мондриан, и Пикассо, как и Матисс, и Кандинский, и Бранкузи. Но я выделяю среди них Малевича. И никаких любимых деятелей искусства у меня быть не может… У меня нет даже никакого любимого направления в искусстве — все они настолько восхитительны. Супрематизм — великолепная реакция на постимпрессионизм, как и неопластицизм Мондриана.

Или вспомним дадаистов. Дюшан перевернул саму концепцию искусства. Он написал портрет Моны Лизы и добавил ей усы, а внизу написал «L.H.O.O.Q». Если быстро читать это по-французски, то получится «У нее горячая задница». Какова провокация. В 1917-ом Дюшан взял обычный писсуар, повернул его на девяносто градусов и отправил его на выставку общества независимых художников. Отказаться выставлять его не могли: Дюшан состоял в обществе. Экспонат отправили в подвал — испугались. Такой же писсуар, как тот, сейчас стоит миллионов десять. Он изменил само понятие искусства. Нравится ли мне тот писсуар? — Да нет. Нравится ли мне произведение искусства, одно из самых важных явлений в искусстве, сравнимое с«Авиньонскими девицами» Пикассо 1907 года? Красива ли та картина с девицами? — Не-а, уродство. Я часто ее вижу на выставках, например, в Нью-Йорке. Это, вероятно, самое известное полотно двадцатого века. Омерзительное, но важнейшее.

Это к тому, что у меня нет любимого художника, я люблю новаторство, прорывы.

VD: Все же интересно спросить: вы сказали, что к физике вы относитесь так же. Скажем, за последние сто лет какие открытия в этой области вы бы назвали наиболее важными? Если говорить о первопроходцах.

Walter Lewin: Самые важные за двадцатый век?

VD: Да, двадцатого или, может быть, даже двадцать первого.

Walter Lewin: В двадцатом веке самым важным открытием, глобальным прорывом, который случился в двадцатых годах, стала квантовая механика. Коренным образом изменилась не только физика, но сам подход к ней. Мы все думаем в категориях ньютоновской физики.

Каждый человек на Земле, даже физики-теоретики, размышляют схожим образом. А почему? — Они родились, у них была бутылочка из которой они пили молоко, они играли с бейсбольными и теннисными мячиками, они их бросали и ловили… и каждое такое событие определено́ — можно подбросить мячик, «помогать» ему ракеткой, и он так и будет одинаково скакать.

В квантовой механике такой определенности нет. То есть ни представить себе, ни понять ее мы не можем. Это самая контринтуитивная область физики, но именно так работает мир на уровне молекул и атомов, он не детерминистический. И вот это был невероятный прорыв.

Ну и конечно, в 1905-м — Эйнштейн и специальная теория относительности. Она перевернула наше понимание пространства и времени.

Еще более удивительная вещь — это был 1915-й год, общая теория относительности. Она открыла для нас новое понимание гравитации.

Ну да, теории Ньютона были верные и необычайно точные, но Эйнштейн оказался точнее, представив небольшие поправки в наше фундаментальное понимание мира, а именно: гравитационное искажение пространства-времени.

VD: Раз уж вы упомянули гравитацию… Один из вопросов, который сейчас обсуждают в кругу ученых: возможно ли создать теорию гравитации на основе частиц. Квантовая теория гравитации — насколько она вероятна, по вашему мнению?

Walter Lewin: Это, конечно, своего рода «святой грааль» физики. Если рассматривать все меньшие и меньшие масштабы, мы упремся в сингулярность, такой же, как в сердце каждой черной дыры. Сингулярность не имеет размера.

Размера у нее нет, зато есть масса — и какая! — Она может быть в миллиард раз тяжелее Солнца. Или, например, в двадцать раз. Соответственно, плотность бесконечно велика, размер — наоборот.

Что делать физикам? Квантовой гравитации пока нет. У черных дыр, вероятно, есть какие-то уровни квантования, но наверняка мы этого не знаем. А единственная наша надежда — это теория струн.

Они приблизились насколько это возможно к созданию квантовой теории, но пока даже про их успехи говорить, конечно, рано. Такой теории пока не существует. Она станет одним из грандиозных прорывов науки.

VD: Как вы думаете, есть ли вероятность открыть гравитон?

Walter Lewin: Это интересный вопрос. Если взять гравитон как теоретическую, гипотетическую частицу, которая переносит заряд гравитации примерно так же, как фотоны в электромагнитном излучении переносят силу электромагнетизма… Да, по мне, такое вполне вероятно. Мы вполне можем измерить фотоны… Измерить гравитоны может оказаться не такой простой задачей. Может, их заворачивает в какое-то другое измерение, а само оно может оказаться столь маленьким, что мы его никогда не обнаружим. Так что это вероятность с большим вопросительным знаком. Не хочу делать прогнозы о том, откроют ли когда-нибудь гравитоны. Но в целом, физики почти не сомневаются, что они и переносят гравитацию. К слову, у гравитонов нет массы..

VD: Нет массы?

Walter Lewin: Очень странные частицы.

VD: Вы уже упоминали теорию струн. Сразу несколько человек прислали нам просьбу расспросить вас о ней, эта теория вызывает немало вопросов. Теория нравится далеко не всем физикам.

Что вы думаете о теории струн? Полезна ли она? Поможет ли она сделать какие-нибудь открытия или что-то узнать?

Walter Lewin: Теория струн очень важна: только она дает надежду рано или поздно разработать теорию квантовой гравитации. Разработка теории струн привела к некоторым результатам. Не сказать, чтобы значительным, но они показали ее потенциал. Достигнут ли ученые конечной цели теории струн, создадут ли теорию квантовой гравитации — вопрос другой.

Теория струн строится на представлении о частицах как о колеблющихся струнах невероятно малых размеров, примерно десять в минус тридцать третьей степени метра. Даже представить невозможно, насколько они малы.

Если увеличить атом до размера нашей галактики, до сотни тысяч световых лет, то струны размером будут все равно меньше миллиметра… Надеюсь, я не ошибся со своими расчетами…

Так вот, десять в минус тридцать пятой степени — это очень малая часть миллиметра. Но, конечно, это не причина думать, что теория ошибочна.

Я оптимистично настроен по отношению к теории струн, но в значительной степени она как журавль в небе.

Так, ошибка у меня все-таки вкралась. Размер струн будет десятая доля миллиметра.

VD: А, одна десятая, то есть еще меньше.

Walter Lewin: Атом это десять в минус десятой метра, то есть десятая часть миллиардной части метра. И вот если эту крошку увеличить до размеров галактики, то одна струна окажется не больше десятой части миллиметра. Итак, по итогу, я настроен оптимистично, но… больше ничего не могу сказать.

Теория зародилась в конце шестидесятых. А затем, с 1970-ого по 1995-ый стала несказанно популярной — все ведущие университеты приглашали к себе только тех физиков, кто в ней разбирался. Помню, в MIT (мне тогда было сорок три) тоже старались брать сторонников теории — такая своеобразная была мода. Но это не умаляет важности теории струн.

VD: А какие вопросы в астрономии или в астрофизике… ведь вы по большей части астрофизик?

Walter Lewin: Да, верно. Диссертацию я писал по ядерной физике — еще в Нидерландах, а потом меня пригласили в MIT на два года, а там и полугода не прошло, как я стал и профессором. И вот тут у меня полностью поменялась сфера интересов: я забросил физику ядра и переключился на астрофизику.

Дело в том, что в это время в астрофизике открылось целое новое направление — рентгеновская астрономия. Начало ей фактически положили в 1962-м, в июне. Я приехал в MIT в январе 1966-ого.

Рентгеновская астрономия была, так сказать, основана в Кембридже, в Массачусетском технологическом институте благодаря совместной работе профессора MIT Бруно Росси и Риккардо Джаккони, который работал в Американской корпорации по науке и технике, ему потом Нобелевскую вручили за это.

Итак, появилось новое направление. Я тут же за него схватился и стал одним из первопроходцев. Почти все, кто присоединился к этим исследованиям в шестьдесят шестом, могут похвастаться этим званием.

Мне несказанно повезло попасть в MIT в те два года и стать профессором. Все мои публикации после шестьдесят шестого были посвящены астрофизике высоких энергий: нейтронным звездам, черным дырам и белым карликам.

VD: К слову о рентгеновской астрономии. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто не знает, что в ней такого революционно важного?

Walter Lewin: Да, я думаю, могу пояснить. Возьмем Солнце. Количество рентгеновского излучения от него в миллион раз ниже энергии, которое оно излучает в оптическом спектре.

Одна миллионная это очень-очень мало, совсем незначительная часть, просто крошечная. Если бы в шестьдесят втором году мы поместили Солнце у ближайшей к нам звезды (она где-то в десяти световых годах от нас) — мы не смогли бы зафиксировать рентгеновское излучение от него или другого подобного объекта с Земли, достаточно чувствительных приборов не было.

Даже искать рентгеновские лучи от каких-нибудь звезд кроме Солнца было немыслимо. Кстати, первое такое предложение от Американской корпорации по науке и технике НАСА отклонило.

Причина: «Да бросьте, какое еще излучение вы хотите найти?» Как раз потому что будь Солнце в десяти световых годах отсюда, мы и от него рентгеновских лучей на зафиксировали бы.

Но все же… некоторые объекты фиксировались. Рентгеновское излучение от них превосходило солнечное на несколько порядков. Это были совершенно новые объекты, которые ученые до тех пор и помыслить не могли. Рентгеновские лучи без труда обнаруживали по всей нашей галактике, да и в других тоже.

Все дело было в причудливых двойных системах — двойных звездах. При этом в таких системах происходило перетекание массы от звезды с выгорающим ядром к объекту меньших размеров, вероятно, к нейтронной звезде или черной дыре.

Когда вещество падает на черную дыру или нейтронную звезду, высвобождается такое огромное количество гравитационной потенциальной энергии, что температура газа в окружающем пространстве повышается десятком миллионов градусов, и этой горячий газ испускает рентгеновские лучи.

Таким образом, речь идет о мощном источнике рентгеновского излучения при слабом оптическом. Многие из этих объектов тогда в оптическом диапазоне и увидеть было нельзя, только в рентгеновском.

Снова напомню: наше Солнце с расстояния в десять световых лет можно увидеть только в оптическом спектре, но никак не в рентгеновском. Так вот, рентгеновская астрономия изменила то, как мы смотрим на вселенную, подарила нам принципиально новый подход к астрономии.

Полный перевод здесь.